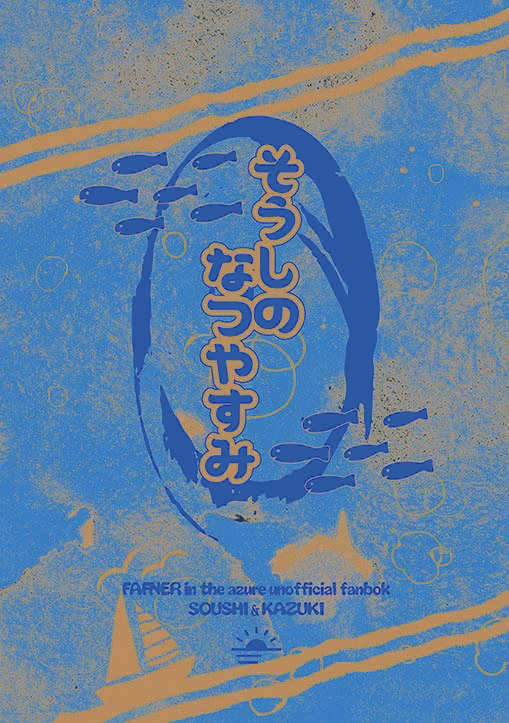

そうしのなつやすみ

黝い石に夏の日が照りつけ、

庭の地面が、朱色に睡っていた。

地平の果に蒸気が立って、

世の亡ぶ、兆のようだった。

麦田には風が低く打ち、

おぼろで、灰色だった。

翔びゆく雲の落とす影のように、

田の面を過ぎる、昔の巨人の姿――

夏の日の午過ぎ時刻

誰彼の午睡するとき、

私は野原を走って行った……

私は希望を唇に噛みつぶして

私はギロギロする目で諦めていた……

噫、生きていた、私は生きていた!

(中原中也『少年詩』より)

1.なつのはじまり

2.ともだち

3.なつのおわり

4.またあした

1.なつのはじまり

「できた!」

砂の上に完成させたお城をながめて、そうしは満足気な声をあげました。

学校が夏休みに入ってからというもの、そうしはお天気が良いときはほとんど毎日外に遊びに出かけます。もちろん、宿題はちゃんと済ませてからです。

夏の海神島では、やることがたくさんあります。山に行けば、カブトムシやクワガタ、それからセミを捕まえることができますし、海では泳いだり、魚を見つけたり、ヒトデを拾ったり、クラゲをつついて遊んだりもします。そうしは、カブトムシがたくさんいるところや、珍しい色の石が落ちていた場所、空がきれいに見えるところなどを宝の地図にして大切にしています。毎日あたらしい発見があって、それを夜に書き加えるたびに、明日はどこに行こう、何をしようなどと考えるのでした。

今日は、砂浜で大きなお城を作る計画でした。波が攻めてきても壊れないような、みんなを守るための強くて立派なお城です。貝殻や石も使って、見た目もきれいに飾りました。途中で様子を見にきたらしいカニを、そっとつまんでお城のてっぺんに案内してあげましたが、カニはあまり気に入らなかったのかすぐに城から出て行ってしまいました。なあんだ。そこで代わりにヒトデを乗っけることにしました。そうすると、まるで星で飾ったみたいに、お城はいよいよ立派に見えました。

――こんなにすごいのになあ。

残念なのは、このお城を作ったのがそうし一人で、それを見てくれるともだちが今はいないということでした。

そうしに同い年のともだちはいません。この海神島で、そうしと同じ年に生まれた子どもがほかにいなかったからです。でも、ともだちはたくさんいます。

美羽という名前の、そうしより少し年上のお姉さんも遊びともだちです。美羽お姉ちゃんは、いつも笑顔で優しくて、でもそうしがいたずらをすると本気で怒って注意してくれたりもする人でした。

――だめだよ、そうし。

そう言われると、そうしは「だって」や「でも」と言い返したりはせず、いつも「ごめんなさい」と素直に謝ります。そんな美羽お姉ちゃんには一番の大切なともだちがいて――そうしはその子に出会ったことはないのですが――、いつかまた一緒にお話をするのとそっと教えてくれました。

操も、そうしは俺のともだちだよ! と言ってくれる人です。正しくは人間ではないらしいのですが、とりあえず見た目だけは朗らかな少年の姿をしています。金色の瞳を除いては、髪色がそうしと同じで顔立ちもどこか似通ったところがあるせいか、一緒にいるとまるで兄弟のようだと言われることもあります。実際にそうしより年齢が上ではあるらしく、生まれた時からそうしのことを知っているからなのか――なにせ、まさに生まれたばかりの姿を一騎と目にしたらしいので――、操は事あるごとにそうしのことを弟分扱いするのです。会話の中身は同レベルかそうしより下に感じることさえあるのに、そんな操の態度がちょっぴり不満ですが、そうしのやることに興味を持って、俺も俺も! と一緒になってついてきてくれるのは、今のところ操が一番でした。ただ犬と虫だけはどうしても苦手らしく、出会うたびに悲鳴をあげるのですが。

未来の遊びともだちもいます。島のお医者さんである近藤剣司先生と、そうしが通う学校の先生でもある咲良先生の間に去年生まれた赤ちゃんのことです。最近はいはいを覚えたばかりで、まだあうあうとしかお話できませんが、先生たちはそうしが赤ちゃんに会いに行くたびに、歩けるようになったらもっともっと一緒に遊んでやってね、ともだちになってねと言ってくれるので、そうしはその日をとても楽しみにしているのでした。

シュリーナガルエリアに住むともだちも何人かいます。みんなそうしと年が違いますが、同じ小学校に通っています。人数が揃えば、海野球をすることもあります。ただいつも誘って遊べるかというとそうではなく、住む地域が違うせいもあるのか、学校以外で遊べることはまれでした。

ともだちがまったくいないわけではないけれど。でも、もしもっと身近な、同い年のともだちがいたらな、とそうしは考えます。学校はもちろん一緒だし、島の子どもの数はそんなに多くないからクラスも一緒でしょう。一緒に登校し、下校もできます。学校帰りに遊びにいくこともできるでしょう。当たり前のように毎日会えるはずです。特別な約束をしなくたって。

美羽お姉ちゃんや操とは、毎日遊ぶことはできません。美羽お姉ちゃんは、よく家のお手伝いをしているようでしたし、操にいたってはそもそも時間の約束ができないのです。操にとっての「また明日」というのは「いつか」と同じ意味で、その「いつか」は操の気が向いたときです。操としてはそうしとの約束通りにしているらしいのですが、また明日と約束したのに次に会ったのが四日後では約束の意味がありません。

『えええ、四日ってなに? 人間の時間の数え方って難しいよ』

もちろん操に悪気はないのはわかっています。それでも、と思ってしまうのです。

当たり前のように、またあしたを約束できるともだち。そうしはそんなともだちが欲しくて仕方がありませんでした。本当は今日だって、操と遊ぶはずだったのに。せっかく作ったお城を誰かに見てほしかったのに。

はあ、とため息をついたときでした。

「大作だな」

「一騎!」

砂を踏みしめる足音に振り返ると、そこには一騎が立っていました。艶やかな黒髪を潮風に揺らしながら、そうしを見つめて笑っています。手には買い物袋を提げていました。今日は一日喫茶店での仕事だったはずですが、仕事終わりに迎えにきたのでしょうか。

「こら、ちゃんと帽子はかぶれって言ったろ」

いつの間にか放り出していた麦わら帽子の砂を払ってからそうしに被せ、一騎は感心したように砂の城を見つめました。その一騎に、そうしは一生懸命、お城の構造について説明しました。一騎は砂の上に屈み込みながらうんうんと聞いてくれました。お前すごいな、と目を細めて言いながら。

――一騎は。

一騎は、そうしの育て親でした。一騎とそうしは血が繋がっていません。でも、それはこの島ではとくに珍しいことではありませんでしたし、そうしにとってもさほど大きな問題ではありませんでした。そうしにとって大切なのは、一騎がそうしを生まれたときから育ててくれているということ、そうしを心から愛してくれているということでした。

一騎には、同い年のともだちがいます。ここではない島で生まれ育ち、同じ学校に通って卒業し、この島に住むようになるまでのたくさんの楽しいことや嬉しいこと、そして辛いことや悲しいことを一緒に味わい、乗り越えてきた仲間なのだと教えてもらいました。そう口にするときの一騎は、真矢お姉ちゃんは、そして剣司先生と咲良先生、それから島の喫茶店を経営している甲洋お兄ちゃんは、いつも懐かしそうに目を細め、何かをこらえるような、胸が苦しくなるような優しく温かい笑みを浮かべました。ときどき五人で真壁家に集まり、お酒を手に夜遅くまで語り合っているのを見ました。

先に布団に入るために挨拶をしに行くと、五人はそうしを見て「おやすみ」と笑ってくれます。その輪の中に子どものそうしが入ることはできず、羨ましい気持ちと少し寂しい気持ちを抱えて自分の部屋に行くのでした。

彗お兄ちゃんと零央お兄ちゃんと美三香お姉ちゃんも同級生の幼馴染です。三人も大変仲が良く、仕事以外でも一緒にいるのをよく見かけました。

ときどき、そうしと同じように一人でいる人もいました。西尾商店で駄菓子や雑誌などを売ってくれる里奈お姉ちゃんです。前に一人で砂浜に座って海を見ているのを見かけて、隣に座ったことがありました。寂しそうな横顔がどうしても気になって、ポケットに入れていたお気に入りの貝殻をあげると、里奈お姉さんは笑ってそうしの頭を撫でてくれました。里奈お姉ちゃんにも、本当は同い年のともだちがいるのだと教えてもらいました。

『まだね、会えないの。あたしだけ置いて行かれちゃった。ふざけんなって感じでしょ。みんな勝手すぎ。いつか会えたら、絶対そう言って怒ってやるんだから』

そんなことを今にも泣きそうな顔で笑いながら、拳を握って口にしていました。

――みんな、いいな。

そうやって分かち合える人がいる。嬉しいことも、辛いことも、同じ目線で。

例えば。

――一騎が、ぼくのともだちだったらいいのに。

そんなことをときどき思います。一騎は朝起きたときも、夜眠るときも一緒にいてくれるし、手を繋いで海や山に出かけることもあります。そうしが作ったものを誉めてくれるし、話すことだってこうして飽きもせず聞いてくれます。けれども、一騎は「ともだち」ではありません。

――一騎はぼくの「家族」。「あした」を約束しなくたって会える人。

そうしの「親」であって、それだけはどうしても違うのでした。

その日も、そうしは一人で遊びに出かけていました。海神島は安全なところで、大体の島民とも顔見知りですし、今日はどこに行くかを一騎に伝え、明るいうちであれば遊び場所を制限されることは基本的にありません。どうしても立ち入ってはいけない場所は決まっているので、そこはちゃんとそうしも心得ていました。

今日は島にいくつかある神社の一つ、海の神様を祀っている場所にやってきていました。すぐ近くに向日葵がたくさん咲いていて、それを持って帰ろうと思ったのです。そうしが道端や野原で詰んだ花を、一騎はよく自分が働いている喫茶店で飾ってくれました。押し花にしてあげれば、美羽お姉ちゃんが喜んでくれるでしょうか。そうだ、真矢お姉ちゃんも。

そんなことを考えながら境内を抜け、向日葵が生い茂る場所に続く道を足早に上っていたときでした。

「えっ?」

いきなり何かに蹴躓いて、そうしは思いっきり転倒しました。そのまま大きく身体が投げ出され、草の上に落下したと気づいたのは、身体が地面に叩きつけられたあとでした。

「いったあ……」

なんとか身体を起こしましたが、手のひらはひりひりするし、特に右ひざは焼けるような痛みを感じます。涙目になりながら自分が何につまずいたのか確認すると、目に留まったのは階段でした。

――こんなところに階段なんかあったっけ。

前に来たときはただのゆるやかな坂道だったはずです。そうしは首を傾げましたが、立ち上がろうとして右ひざに走った痛みに悲鳴を上げました。おそるおそるひざを見れば、段差にかなりつよくぶつけたのか大きな打ち身になっている上、石で擦りむいて血が滲みはじめていました。見るだけでも痛みが倍増しそうな傷に、そうしは泣きたくなってきました。

――痛い、どうしようっ。

一騎は、お前がどうしても泣きたいなら我慢しなくていいと言ってくれます。泣くことも必要だと言います。苦しい涙を身体の中にため込んでしまうと、いつか涙の海に溺れて、深い深い底から抜け出せなくなってしまうからと。

そうしにはそう言ってくれるのに、一騎が泣いている姿をそうしは一度も見たことがありません。一度気になって尋ねたとき、一騎はちょっと驚いたように明るい焦げ茶色の目を瞬かせてから、ふんわりと笑いました。

「俺は大人になっちゃったからなあ」

「大人は泣いちゃいけないの?」

「泣いていいさ。大人になったって悲しいことや辛いことはある。でもそうだな、多分もう子供のときみたいには泣けないんだ」

「大人は大変だね」

そうしがしみじみ言うと一騎はくすっと笑い、水仕事で少しかさついたしなやかな手で、そうしの髪の毛をくしゃくしゃと撫でました。

「かもな。だからお前は我慢しなくていいんだ」

今が泣いていいときなのか、そうしは考えました。膝小僧が石にこすれてできたひっかき傷は、血を滲ませてはいるけれど、浅いものでした。お風呂に入るときもきっと悲鳴をあげたくなるほど染みるだろうけれど、絆創膏を貼って何日かすれば、傷はすっかり塞がっているでしょうし、その傷痕もやがてきれいに消えてしまうでしょう。打ち身になったところもそうです。怪我したことも忘れてしまうくらいに、きっと。

「うん、大丈夫」

――ぼくは大丈夫!

零れそうになった涙を手の甲で拭い、そう声をあげて立ち上がったときでした。

「わっ」

「え?」

とつぜん目の前の草むらからぬっと人影が姿を現し、そうしはびっくりしました。まさか人がいるなどとは思わなかったのです。しかも向日葵の間から顔を出したのは、そうしがこれまで見たこともない男の子でした。

――子ども?

今まで向日葵の中にしゃがみこんで虫でも探していたのか、手には虫取り網とカゴを持っています。そして立ち上がったその男の子は、そうしとちょうど同じくらいの背丈をしていました。

小麦色によく焼けた肌は健康そうで、烏の羽根の色によく似た真っ黒な髪の毛がぴょこぴょこと風に遊んでいます。まんまるの大きな瞳は、大地を思わせるような明るい茶色でした。その顔立ちにはどこか見覚えがありましたが、この子は太陽の光を目いっぱい浴びて育ったような、そんな印象がありました。男の子が身に着けている明るいオレンジ色のシャツが眩しくて、そうしは目をぱちぱちと瞬かせました。

それにしても、何度見ても見覚えのない子どもでした。そもそも、この島にはそうしと同じ年頃の子どもはいません。いないはずです。ときどき海の外から島に移ってくる人たちがいます。そのうちの一人なのでしょうか。

だれなんだろうと思考を巡らしながら男の子をまじまじと見つめていると、男の子の方が先に口を開きました。

「誰だ?」

声変わりにはほど遠い、澄んだ柔らかい声がそうしに尋ねました。ただでさえ大きな瞳をいっぱいに見開き、キョトンと首を傾げてそうしを見つめています。

その問いかけに、そうしは胸が高鳴るのを感じました。始めて出逢う、知らない子。きっとそうしと同じくらいの。

そう思ったら、ほっぺたから耳にかけての部分がかあっと熱くなりました。そうしはひとつ大きく深呼吸をすると、どきどきしながら答えました。

「ぼくの名前はそうし」

「そうし?」

瑞々しい声が、ぎこちなく、けれど柔らかな響きでそうしの名前を呼びました。それだけで、そうしの心臓はまたひとつ大きく跳ねました。今にも飛び出しそうな心臓を右手で押さえながら、そうしも男の子に尋ねました。

「きみの名前は?」

「おれは、かずき」

「えっ?」

――かずき?

今度こそ、そうしの心臓は弾けそうになりました。そうしよく知る大切な育て親と同じ名前を持つ、知らない男の子。

そうしは続けて問いかけました。

「きみは、どこからきたの?」

かずきと名乗った男の子は、一瞬おどろいたような表情を浮かべたあと、すぐに煮詰めた蜂蜜のようにきらきらと光る瞳を細めて、元気いっぱいの声でこう言いました。

「おれは、たつみやじま!」

2.ともだち

「たつみやじまって、」

竜宮島のことだろうか、とそうしは首を傾げました。一騎や、一騎の父である真壁史彦から聞いたことがあります。海神島に来る前に、みんなが住んでいた島の名前です。

かずきと名乗った少年も不思議に思ったようでした。

「おまえこそ、どこから来たんだ?」

「ぼくは、海神島だけど……」

「わだつみ……?」

知らないなあとかずきは首を傾げました。

「向島でも、慶樹島でもないのか?」

「え、むこうじまって?」

それこそ、そうしがまったく知らない名前の島でした。

「東京にある島かなあ……」

かずきはしばらくうんうんと考えていましたが、やがてまあいいか! と頷きました。難しいことはあまり考えないタイプなのかもしれません。でも、そうしはそういうわけにはいきませんでした。なにしろ、初めて出会った同年代の子なのです。聞いてみれば、かずきは「八歳」と答えました。そうしとまったく同じ年でした。

「ねえ、もしかしてかずきは海神島に転校してくるの?」

外の島からやってきたのなら、二学期には一緒の小学校に通えるのかもしれません。そしたら間違いなく同じクラスでしょう。そうしは期待を込めてそう尋ねましたが、かずきは首を横に振りました。

「おれはずっと竜宮島だよ。竜宮島小学校」

そっかあ、とそうしはがっかりしました。

「じゃあ、すぐに竜宮島に帰っちゃうんだね」

それとも竜宮島に自分が遊びに行けば、この少年ともまた会えるのでしょうか。それともしばらく海神島にいるのでしょうか。竜宮島はどれほど近い場所にあるのでしょう。大人たちは遠いところにあるんだと、そう言っていたと思うのですが。

そう聞いてみると、返ってきたのは「なに言ってるんだ?」という言葉でした。

かずきはわけがわからないという顔をしていました。

「おれはずっとここにいるよ」

「え、だって」

「だって、ここは竜宮島だろ?」

「え、えええ?」

そうしはびっくりして大きな声を上げました。

どうしていつの間にそんなことになっているのか、そうしには理解できませんでした。だって、そうしはずっと海神島で暮らしていて、ほかの島に行ったことなんてないのです。そもそも船にも乗っていないのに歩いていただけで別の島に来ているなんてことがあるでしょうか。

そんなことあるわけがないと思い、擦りむいた膝が痛むのも忘れてそうしは神社の方に走って戻りました。

「あ、そうし」

後ろからかずきの声が聞こえてきましたが、それどころではありません。鬱蒼と木々が繁る境内を通り過ぎて入口の鳥居へとたどり着き、眼下に広がる光景を見て、そうしはぽかんと口を開けて立ち尽くしました。

そこは、見慣れた海神島の風景ではありませんでした。下には海沿いまで続く急な階段がうねりながら伸びており、その向こうに島が見えます。そうしがいつも見る海は、どこまでも果てのない海面が続いていて、これほど近く対岸に別の島が見えていることはありません。そもそも海神島は、ここまで坂の急な街ではありません。道も広く、ほとんどが石畳です。街路樹の並ぶ坂道を下っていくと、まるで海に飛び込んでいくような爽快感を感じられる、そんな街です。それなのに、今視界に映る町並みは、坂と緑の間にぎゅっと建物を配置したような印象で、家々も古い木造建築が多く、洋館がちらほら目立つ海神島とは何もかもが違っていました。

「あの、ほんとにここは竜宮島なの?」

すぐに走って追いついてきたかずきに尋ねます。

「そうだよ。なんだ、おまえ初めて来たのか。ならおれが案内してあげる」

混乱するそうしに、かずきはにっこりとしましたが、そうしのひざに気づいてすぐに顔色を変えました。

「お前、怪我してる……」

「あ」

そういえばそうだったのだと思い出しました。見れば血は固まっているようですが、傷がなおったわけではありません。思い出したらまた痛みがぶり返してきました。でもかずきの前で痛いと口にするのはかっこ悪い気がして、そうしはせいいっぱいに胸を張りました。

「これくらい、平気だよ」

「そんなことないだろ!」

大きな声が返ってきて、そうしはびっくりしました。

「指、ちょっと包丁で切っただけでも痛いんだ。こんなに擦りむいて痛くないわけないだろ」

かずきは眉を下げ、今にも泣き出しそうな顔で言いました。まるで怪我をしたのはかずきの方なんじゃないかと思ってしまうくらいでした。

「こっち」

かずきはぐいぐいとそうしの手をひっぱると、神社に続く石階段に座らせました。ちょっと待っててと言って駆けだすと、水道水で濡らしたハンカチを持ってすぐに戻ってきます。そうしの前にかがみこむと、そのハンカチをそっとそうしのひざに当てました。傷口に触れられてさすがに呻くそうしを気遣いながらとんとんと拭って綺麗にし、最後に持っていたらしい絆創膏をぺたりと貼ってくれました。

「うわぁ」

かずきの怪我の手当の手際のよさにそうしはびっくりしました。それと活発そうな男の子のポケットから、数枚の絆創膏が出てきたことにも。

「おれ、よく怪我するから」

自分でちゃんと持っていろと父親に言われているのだと、かずきははにかむように笑いました。それより、と顔をしかめてそうしのひざを見つめます。その顔には、めいっぱいそうしが心配だと書いてありました。

「お前歩けるか? 家までちゃんと帰れるか?」

とくにこの神社の階段が下りられるのかどうかをかずきは心配してくれていました。

「手当してもらったし大丈夫だよ。ありがとう」

本当は打ち身になったところが膝を曲げるたびにずきずきと痛みます。でもやたら親身に心配してくれるかずきに逆に気恥ずかしくなりました。ぶんぶんと首を横に振りますが、かずきは真剣な顔をして悩んだあとに、そうだ! と声を上げました。

「おれが下まで運ぶ」

「えええ、運ぶ!?」

「だいじょうぶ! ほら、背中にのれよ」

――あ、背負うってことなのか。

「虫取り網とカゴはどうするの?」

「あとで取りにこればいいだろ。ほら、はやく」

ぜったい大丈夫だと自信満々に言うので、とうとうそうしはかずきに背負ってもらうことにしましたが、すぐに後悔をしました。

――この急な階段、降りるんだ。

たしかにかずきは、細身の体つきに反してずいぶん力持ちのようでした。でも、同じくらいの背丈の子どもに背負ってもらうのは、どうにも不安定さが先に来ます。かずきの身体のどこにどうつかまればいいのかもわからず、ほとんど両腕と両脚ではりつくようにしがみつきながら、そうしは悲鳴をあげました。

「ねえ、やっぱり無理だよ!」

「むりじゃ、ない!」

どうもかずきはとても頑固なところのある少年のようでした。こうと決めたら、ぜったいにやり遂げようとするのです。ぎゃあぎゃあと騒ぎながら、途方もない長さと思えた階段を降りきるころには、背負ってもらっていたはずのそうしの方が息切れを起こしていました。かずきの方はというと、まったくこたえた様子もありません。

「し、死ぬかと思った」

神社に続く階段の一番下に腰かけ、そうしはぐったりとしながらそう洩らしました。それを耳にしたかずきが、え、なんでだ? とまるで分からない顔をするので、だんだんそうしは笑いがこみ上げてきました。だって、こんな階段を同い年の子におんぶしてもらって降りるなんて!

「あははっ」

こらえきれず大きな声で笑い出し、最初はどうしたんだとそうしを見ていたかずきまでがつられて笑い出しました。そうしたらもう何もかもが面白くなってきて、そうしはかずきと息が切れるまで笑い続けました。

やがて笑いを収め、ふうと息を吐いて互いに顔を見合わせると、かずきが口を開きました。

「じゃあ、気をつけて帰れよ」

「……うん。その、ほんとにありがとう」

「そうし?」

本当はまだ帰りたくはありませんでした。そうしはこのままかずきとお別れするのがいやでした。せっかく会えた同い年の子ども。このままずっとずっと、かずきと遊んでいられたらいいのに。

……ともだちに、なれたらいいのに。

「そうだね、かえらなきゃ」

そうしは自分に言い聞かせました。

考えたら、ここに来てずいぶん時間が経っているような気がしました。この場所から海神島の自宅までどう帰ればいいのかよくわかりませんが、来た道を戻ればなんとかなるでしょうか。

しんみりした気持ちで階段から立ち上がったそうしに、かずきはにこりと笑いました。

「うん。だからまたあしたな」

「あした……?」

そうしはびっくりしました。またあしたがあるなんて思ってもいなかったのです。かずきとはこれっきりなのだと思っていましたし、そんな約束を守ってくれるともだちは、これまでそうしにはいませんでした。

「あした、ダメか? 島案内するって言ったろ?」

口をぽかんと開けたまま返事をしないそうしに、かずきは首を傾げて尋ねました。

「じゃあ、あさってなら遊べる?」

かずきは本当にまた自分と遊ぶつもりなのだとわかり、そうしはいよいよびっくりしました。

「あさってもダメなのか?」

「ダメじゃない!」

思わず大きな声になってしまい、目を丸くしてこちらを見るかずきにカアッと頬が熱くなりましたが、そうしはもう一度言いました。

「ダメじゃない。あした、遊ぼう!」

「よかった」

かずきはにこっと笑いました。太陽が差し込んだような、それは眩しいくらいの笑顔でした。

「じゃあ、あしたまたこの場所で」

「うん! またあした!」

かずきと神社で別れ、そのままどこをどう歩いたのかわからないまま、気づけばそうしは見慣れた自宅へと戻っていました。向日葵の花を持ち帰ることはすっかり忘れてしまっていました。なにしろ、あまりにも驚く体験をしたせいで。

先ほどまで竜宮島にいたはずなのに、いつの間にか海神島に戻ってきていたのも不思議でした。もしかしたら、自分は幻覚を見たのかもしれない。そう思いましたが、見下ろせばかずきが貼ってくれた絆創膏がそうしのひざの上に残っていて、確かにさきほどの出会いは本当だったのだとそうしに教えてくれていました。

ただいまと帰った家には誰もいませんでした。

「あれ?」

一騎も史彦おじいちゃんもいません。ちゃぶ台の上には夕飯が置かれていて、それはそうしの大好物でした。ときどき一騎も史彦おじいちゃんも夜に家を空けることがあります。今日もそうなのかなとそうしは思いました。

――朝出るときは何も言ってなかったのに。

それに、不思議な男の子に出会えたことを一騎に話したかったのに。

――かずき。そうかずきです。一騎と同じ名前の、同じ黒髪の、同い年の男の子。

黒髪に明るい茶色の瞳。生命力にあふれていて活発なのにどこかマイペースですこし頑固で、それなのに人のことにはわりと目敏くて。まるで本当に一騎みたいな。

――あれ?

何かがひっかかる気がして、そうしは首を傾げました。でもすぐに明日の約束を思い出して、浮かんだ疑問のことを忘れてしまいました。

ごはんを食べて自分でお風呂に入り、布団に入ったと思ったらもう次の日の朝でした。居間に顔を出したけれど、そこにはやはり誰もいませんでした。ただやはり食事の準備だけはしてあって、そうしは一人でもぐもぐと朝食を食べました。

二人ともどうしたんだろうと心配になりはしましたが、そうしにはそれよりも気になることがありました。かずきとの約束です。気もそぞろにごはんを食べ終えると、「いってきます」といつものようにそう口にして、そうしは家を飛び出しました。

――本当にかずきはいるんだろうか。

やっぱり夢なんじゃないか。それともただの口約束ではないのだろうか。だんだんと歩くほどに不安になってきましたが、昨日と同じ道順で神社へと向かい、境内を抜けていくとそこにはちゃんとかずきの姿がありました。リュックサックを背負った身体はこちらに背を向けて屈み込んでいますが、あの黒髪はかずきに違いありませんでした。

――本当にいる。

約束したとおり。またあしたと言ったとおりに。

「かずき」

どきどきしながらそう呼びかけると、どうやら猫と遊んでいたらしいかずきはぱっとそうしの方を振り返り、あの太陽のような笑顔を浮かべました。

「そうし!」

のんびりと歩き去る猫にまたなと呼びかけてから立ち上がり、あっという間にそうしのところに駆けてくると、かずきは首を傾げてそうしのひざをのぞきこみました。

「足はもう大丈夫か?」

「うん。もういたくないよ」

それは本当でした。朝起きた時には、もうほとんど痛みは引いていました。怪我したことさえ忘れてしまうくらいに。絆創膏は自分で張り替えたけど、きっともう必要ないでしょう。

良かったと笑ったかずきは、そうしの手を握ってぐいっと引っ張りました。

「今日は海に行こう」

神社を下れば、そこには昨日も見た竜宮島の景色が広がっていました。今日も快晴。こちら側と対岸の島との間に見える海面が、明るい光に照らされてきらきらと輝いています。そうしはかずきに手を引かれて坂道を下り、石で出来た大きな燈籠のところに連れてきてもらいました。これは目印なんだとかずきは教えてくれました。

「常夜灯」と島の人たちが呼ぶ燈籠のそばで、二人で影踏みをしたり、ウミネコを見つけて近づいてみたり、船がずらっと並んだ港を駆けまわったりしたあと、常夜灯の足元に座り込んでいっぱいお互いの話をしました。

かずきは、とうさんと二人暮らしなのだと言いました。お母さんはいないと聞いて、じゃあぼくも一緒だと答えると、そっかあおんなじかあとかずきは笑いました。

かずきは、明日は砂浜に行こう、その次の日は山の方に行こうといろんな約束をしてくれました。そうしはその約束が嬉しくてたまりませんでしたが、少し気になることもありました。

「かずきは、夏休みに遊ぶともだちはいないの?」

かずきも小学校に通っているなら、きっとクラスメイトがいるはずです。それにかずきみたいな元気な子なら、もっとたくさんの遊びともだちがいるように思えました。

そうしの問いに、かずきはびっくりしたように目を瞬かせました。

「なにいってるんだ? 俺のともだちはお前だろ」

まるで当たり前のように首を傾げ、そう口にするかずきに、そうしはとても嬉しくなりました。そうしと毎日遊んでくれる、そうしだけのともだち。同じようにかずきもそう思ってくれているのです。

――良かった。

安心と同時に、胸がずきりと痛んだ気がしましたが、そうしは気のせいだと思うことにしました。

そのあとも、そうしとかずきは手を繋いで島のいろんなところに行きました。最近生まれた子猫がお母さん猫とよく日向ぼっこをしている場所や、珍しい花が咲いている場所も教えてもらいました。かずきがいつも使っている抜け道なんかも。

気づけばずいぶん長いこと外にいる気がしました。一日とは、こんなに長いものでしょうか。

「そろそろ家に帰る時間かなあ」

さすがに少し疲れて日陰に座り込んでいると、水筒のお茶を差し出してくれたかずきが空を指さして笑います。

「まだ太陽があんなに高いところにあるから大丈夫だ」

「あれ、ほんとだ」

そこにあるのは眩しいくらいに大きな太陽でした。空の一番高いところに陣取って、きらきらとそうしたちを照らしていました。その位置が朝からちっとも動いていないような気がしましたが、まだ遊べるのであれば、そんな不思議などささいなことに思えました。夏休みは長いけど短いから、一日は少しでも長い方がいいのです。だって、夏休みにはやることがいっぱいあるのですから。それにかずきがいます。二人ならやれることは倍になります。

――じゃあ、まだ帰らなくていいや。

そうしはそう思いました。

それからもさんざん島のあちこちを冒険し、かずきとはまた明日の約束をして別れました。

「そうし、またな!」

「うん、また!」

またな、というのがあした会える意味だなんて!

あいかわらず帰った家には誰もいませんでした。一騎の姿も、史彦おじいちゃんの気配ひとつ見当たりません。

でもいつも食卓の上には、そうしの大好きなごはんが置いてありましたし、食べた食器は片づけられ、着替えた服もきちんと洗濯してありました。

最初は不思議に思っていたそうしでしたが、やがてだんだんと疑問に思わなくなりました。

かずき以外の人に会うことがないのも、まったく気になりませんでした。それよりも、寝て起きたらまたかずきと遊べることの方が大事でした。あしたの約束があることが、そうしのしあわせでした。

翌日もちゃんとかずきは神社にいて、約束通り二人は海に出かけました。そうしはかずきと一緒に、大きな砂のお城を作りました。一人では作れなかったようなお城です。この大きさなら、あのカニだって満足してくれたかもしれません。

「すごいな!」

「すごいね!」

二人で顔を見合わせて笑い、握ったこぶしをコツンとぶつけました。

二人ならこんなに楽しい。なんだってできる。かずきがともだちなら。

太陽はいつまでも沈まず、そうしは毎日遊びたいだけ遊び、かずきと過ごすことができました。次の日も、また次の日もそうでした。そうしはだんだんと、自分がいつ寝ていつ朝になっているのかもわからなくなってきました。気づくと太陽が空から覗いていて、約束した場所ではかずきがそうしを待ってくれているのでした。

でも、頭の奥底で、これがいつまでも続くはずがないことも、そうしは何となくわかっていました。わかっていながら考えないようにしていました。今は夏休み。だからかずきと毎日遊べるのです。そして、夏休みというのは、どんなに長く思えても短く感じられても、いつか必ず終わるものなのでした。

3.なつのおわり

その日も、そうしはかずきと海辺で遊んでいました。かずきと出会ってから、今が何日目なのかそうしは考えることをしなくなっていました。けれど、もうすぐ夏が終わろうとしていることを教えるように、浜辺には寿命を終えたたくさんのミズクラゲの死骸が打ち上げられていました。

刺されるととっても痛いから、いつも近づきはしないけれど、水中であんなにもゆらゆらと涼しげに揺れていたクラゲたちが、砂にまみれ、まるで寒天かなにかのようにくすんで砂浜に落ちているさまは、どこかせつない光景でした。

「クラゲを海に還してやろう」

そう言ったのはかずきでした。

「ここにいたら、かわいそうだ」

かずきはどこからか、自分の腕ほどの長さの枝を見つけてきて、それでクラゲの死骸をすくいあげては海中へと放り投げました。波の音に交じり、クラゲが海に落ちる水音が、パシャンと何度も響きました。

クラゲの身体は、そのほとんどが水分であることをそうしは本で読んで知っていました。砂の上に放っておいても、その死骸はやがて溶けるように消えてなくなることでしょう。それに海に投げ返したところで、打ち寄せる波が浮遊力を永遠に失ったクラゲの死骸を、また砂浜へと押し戻してしまうでしょう。だから、かずきのやっていることはあまり意味がないものだということもそうしはわかっていました。

けれどもかずきは言いました。

「もし海に還れたら、またクラゲになれるかもしれないだろ」

「クラゲに?」

「こいつは海からきたんだから、ここにいるより、海の方がきれいに分解されるんじゃないか? そして海の中であたらしくクラゲに生まれ変わる。もしまたクラゲになれなくても、海の世界の何かになれるかもしれない。そうやって、新しい命に生まれ変われるんだ、何度だって」

めちゃくちゃな理屈なのに、かずきの目は真剣で、本当にそうかもしれないと納得してしまうような不思議な説得力がありました。

命の終わりを、そんな風に考えたことがそうしはありませんでした。形を変えても続いていく命。そんなものが本当にあるんだろうか。形が変わってしまったら、それはもう別の命なんじゃないのか。新しくクラゲになれたとしても、そのクラゲはもとのクラゲとは同じじゃない。

死んで砂浜に打ち上げられたときに、もうそのクラゲの存在は終わっているんだ。

かずきが海に還したクラゲの死骸が、波の間に揺れているのがちらちらと見えました。その様子を見ているうちに、そうしの中に急速に「終わり」という言葉が現実のものとなってせりあがってきました。それは、胸の中にずっとあったけれど、あえて目を背けてきたものでした。

クラゲの死骸は夏の終わりを意味しています。生殖を終えたクラゲが死んで海に還っていくように、いつかこの夏休みも終わるのだということが、そうしはわかっていました。なら、そのときかずきはどうなるのでしょう。夏が終わっても、かずきには会えるのでしょうか。

「ねえ、かずき」

「そうし?」

パシャン、とまた一つクラゲを海に還したかずきが、枝を下ろしてそうしを振り返りました。太陽を背にした顔は逆光となって、そうしにはひどく眩しく映りましたが、そうしは目を閉じることなくかずきに尋ねました。

「夏休みが終わっても、ぼくと遊んでくれる?」

期待したのは、もちろん「いいよ」という声でした。当たり前だろ、とあの笑顔で笑ってくれるはずでした。けれど、返ってきたのは真逆の言葉でした。

「それは、だめだ」

「え」

「だめなんだ」

かずきは、それまでと打って変わったような悲しい声で言いました。かずきがそんな様子を見せたのは、はじめてのことでした。

――どうして?

そうしには分かりませんでした。いえ、本当は理解したくありませんでした。今まで、かずきと明日の予定以外を約束したことはありませんでした。そうしは初めて自分から「終わり」を口にしたことに気づきました。

でもそれは、かずきとこの先もずっといたいからです。終わりだけれど、終わりにしたくなかったからです。それなのに、かずきはだめだと言いました。

「おれは、ずっとはお前と遊べない。夏だから会えた。夏が終わったら……もう会えないよ」

「なんで……」

嘘だと思いながら、それでもかずきがそう口にする理由を知りたいと思いました。もし遠くに行くからというなら会いに行けばいい。きっとまた会えるはずだとそうしは考えました。

けれど、かずきは枝を右手に握ったまま、首を横に振りました。大地を宿した瞳は、今や暗く沈んでいました。少し躊躇ったように何度か口を開いては閉じたあと、かずきは言いました。

「お前が、竜宮島の人間じゃないから」

「……っ」

頭を殴られたようなショックでした。思わず息を呑んだ瞬間、パキンという音が響きました。それは木の枝が割れる音のようでしたし、もっと何か固いものが割れる音のようにも思えました。

そうしは、震える声でかずきに尋ねました。

「どうして、そんなことを言うの?」

「おまえが最初にそういったんだ。ここじゃない島から来たって」

「だけど!」

「夏が、終わるんだ」

かずきはそう言いました。

「かえらなきゃいけないんだろ?」

――どこに?

「おまえは、かえらなきゃ」

――それは海の向こう側。

「だめだよ、そんなの」

自分から出た声が、ひどく冷たく尖っていることにそうしは気づきませんでした。今や、悲しみとも怒りともつかない激しい感情に、そうしは呑み込まれそうになっていました。

「そう、し?」

「かずきはぼくのともだちなんだから、ぼくと一緒にいてくれなきゃ。ぼくがかえるなら、かずきもぼくとかえろう? そうしてずっと一緒にいよう? 一緒に遊ぼうよ」

はじめての同い年のともだち。同じ目線で遊んでくれるともだち。

ほかにももっと大切な色んなことがあったはずなのに、今のそうしには思い出せなくなっていました。頭の中にあるのは、ただかずきとこれからも一緒にいることだけでした。

そうしは、波打ち際に立つかずきのもとに、一歩近づきました。本を読んで知ったことを、そうしはもう一つ思い出していました。

「クラゲの話。ねえ、かずきはベニクラゲって知ってる? 普通のクラゲは死んだらそのまま海に溶けて消えちゃうけど、そうじゃないクラゲがいるんだよ。本で読んだんだ。年をとっても若返るんだって。何度も若返って、新しい生をはじめるんだ。ベニクラゲとして」

一歩、また一歩。近づきながらかずきに話しかけます。

「ねえ、終わりなんかじゃないよ。終わりになんてならない。きっとぼくら、ベニクラゲみたいになれるよ」

そう。夏が終わったら会えないというのなら、また夏を始めればいいのです。太陽がずっと照らしてくれるこの島でなら、きっと可能になる。そうしたらこの夏の島で、毎日毎朝、何度だってかずきに会える。ずっと遊べる。

夏を終わらせない方法。かずきとずっと一緒にいられる方法。それをそうしは知っていると思いました。

――そうだ、ぼくは知ってる。ぼくにはできる。

パキン…と、また何かが砕ける音がしました。それはさきほどよりも、ずっとずっと大きく、とても澄みきった音でした。

――パキン、パキン……パキン。

「そうしっ」

かずきが目を大きく見開き、怯えたようにそうしの名前を叫びました。その目はそうしの右手に向けられていました。

「あ」

自分の右手を見下ろして、そうしは声を上げました。音の正体は、そうしの手にありました。見慣れた自分の手のひらから、目の覚めるような美しい緑色の結晶が生えていました。パキンと音が響くごとに、それはどんどん成長していきます。そうしは手のひらを目の前にかざしてみました。その結晶は、そうしの内側から育っているようでした。つまり、そうしの一部、そうし自身でした。

――同化。

そんな単語がそうしの脳裏に浮かびました。そうだ。これさえあれば、かずきと一緒になれる。いつまでも、ずっと。そうしは微笑みながら右手をかずきへと差し出しました。その瞬間。

「ああああああああぁぁ!!!!」

けたたましい悲鳴が上がりました。それはかずきの声でした。見ればかずきが、クラゲを海に還していたあの枝を震える右手で握りしめていました。その枝の先は、鋭く伸びて尖っていました。一騎の手が握った枝を振り上げ、その切っ先が自分に向かうのを、そうしは冷静に眺めていました。

これでいいのだと、そうしは考えました。かずきが、その右手に持つ枝をそのまま自分に振り上げてくれたらいいのだと。それは「同化」よりももっとずっと「正しい方法」に思えました。むしろ、これをこそ自分は望んでいたのではないかと思いました。本当に「かずき」を手に入れる方法。「かずき」のまま、「そうし」のまま、二人でいられる方法。

いつの間にか、そうしの口元には笑みが浮かんでいました。

――そうしたら、きっと僕は。

けれど、その枝先がそうしに届くことはありませんでした。枝はそうしを傷つけることなく、かずきの手を遠く離れて海へと落ちていきました。かずきが叫びながら投げ捨てたのに違いありませんでした。

そして、いつの間にか海は荒れ狂っていました。高く波しぶきを噴き上げ、叩きつけるような激しさで砂浜へと押し寄せては引いていきます。打ち上げられていたたくさんのクラゲの死骸は、波に引きずり込まれるようにして海へと呑まれ、姿を消していきました。まるで島全体が軋みを上げているようでした。あの大きな太陽だけが、変わらず海辺を照らしています。

目の前のかずきは、繰り返し泣き叫んでいました。涙を散らしながら、いやだいやだ、ごめんなさい、ごめんなさいとその口は繰り返していました。かずきが何を謝っているのか、そうしには分かりませんでした。むしろ、謝るべきはそうしの方でした。自分がかずきに何をしようとしたか思い出し、そうしはぞっと鳥肌を立てました。

――僕は、かずきを。

かずきはなおも気が触れたように叫び続け、突如としてプツンと糸が切れたようにその身体が弛緩しました。そしてかずきはそのまま砂の上に崩れ落ちました。

「かずきっ!」

目の前で倒れるその身体に手を伸ばそうとして、けれどそうしの手は届きませんでした。砂の上に叩きつけられる直前に、かずきの身体をすくい取るように抱き上げる別の手がありました。

まったく、という吐息交じりの低い声が響きました。

突然目の前に現れたその人を、そうしはぽかんとして見上げました。

――だれ?

最初、かずきの父親が迎えにきたのかと思いました。ですが、かずきを抱き上げて立ち上がったその人は、かずきとは顔立ちもまとう色味もまったく違っていました。夏だというのに、軍服を思わせる厚手の制服をまとい、首には赤色のスカーフを巻いています。制服は黒を基調として白と紫のラインが入っていました。その服を、そうしはどこかで知っているように思いました。

今まで、この島でかずき以外の人を見かけることはありませんでした。この島は、そうしとかずきだけのものでした。二人きりの楽園のはずでした。それなのに、まるで当たり前のようにこの男の人は姿を現したのです。同時に、あれほど荒れていた海も凪ぎを取り戻していました。

男の人は見上げるほどに背が高く、さらには豊かな亜麻色の髪を背の半ばまで伸ばしていました。ここまで伸ばしている人は女の人でもあまり見たことがありません。でもこの人は女の人にもまったく見えない、でもとても綺麗な顔立ちの人でした。すっきりとした切れ長の眼差しは見たことのない色をしています。そうしを見下ろす凛と強いその眼差しは、見るものすべてを貫くようで、そうしは少しだけこわくなりました。思わず足を引いてしまうくらいに。

そして、一番そうしを驚かせたのが、男の人の左目を縦断するように走る、大きく引き攣れた深い傷跡でした。

そうしの怯えを察したのか、男の人は少し困ったように眉を下げました。鋭いと見えた眼差しが、目尻がわずかに下がるだけでひどくやさしい印象になるのが不思議でした。

「ミールも夢を見るか」

吐息交じりに、その男の人は呟きました。低く穏やかな声は、波の音にかき消されることもなく凛としてよく響きました。

「眠りについたというのなら、眠りの中で得た情報を整理再構築するため、その情報が夢として現れる可能性は高い。ミールの見る夢ならば、それは人の見るものよりもはるかに鮮やかだろう」

「夢って、どういうこと?」

男の人の難解な言い回しの中に気になる単語を聞き取り、そうしは気持ちを奮い起こして尋ねました。男の人は一つ頷くと、空を見上げました。

「あれが見えるか」

その人が目線を送る先を、そうしもまた見上げました。そこには眩しい光がありました。この島を照らしている光。いつからか、朝も昼も夜も関係なく同じ場所から照らしていた大きな太陽。

けれど、そうしの思考を読んだように青年がはっきりと告げました。

「あれは太陽ではない」

「えっ……じゃあ、あれはなに?」

「ミール」

青年は静かに答えました。そうしがまるで聞いたことのない単語のはずなのに、最初から知っていたような気もする不思議な言葉でした。

「名前をアルタイルという。空の向こうからやってきて、今は竜宮島とともに深く眠りについている。眠りの中で学習し対話に備えている。夢というかたちで。そして夢の中でアルタイルは数多に分岐する可能性を探り、学んでいる。竜宮島の持つ過去の記憶に触れながら。これもまたその夢のひとつ。そのはずだった」

青年が、何かを痛むように細くため息をつきました。

「だが、アルタイルの夢に君の夢がクロッシングした。同じく眠りについている、君の器を通じて。そしてアルタイルは君の抱く望みに応えた。その求めるものを与えたんだ。そしてあれは空から君を見ている。その夢を」

「僕の、ゆめ」

「そうだ。君はこの夢の中での生活が続くことを望んだ。君が望む限り続くはずだった。でも君はどこかで気づいていた。初めて終わりを口にしたとき、この世界にほころびが生じた。だからもうすぐこの夢は終わる。君は目覚め、アルタイルはまた別の夢を見る」

青年の口にすることはとても難しくて、そうしにはよくわかりませんでした。けれど一つはっきりと理解したことがありました。

「本当じゃないってこと?」

声が震えました。

「全部うそってこと? ここにいる、あなたも、僕も」

――そして、かずきも。

男の人はかずきを抱いたまま、眉を寄せました。

「君も最初から感じていたはずだ。この場所への違和感を。けれど君は胸の内の疑問をねじ伏せ、自分の望みに捉われてしまった。君が『終わり』に思い至らなければ、この島の夏は君が望む限り続いていただろう。それにすべてが嘘というわけでもない。これは、かつてあった記憶をもとに生まれた世界だからだ」

「あなたは誰なの? かずきは?」

問いかけたそうしを、男の人はじっと見つめました。その顔は見るほどに整っていて、けれどそうし自身にもよく似ているものでした。そうしは、ふと自分の生まれのことを思い出しました。そうしには血の繋がった両親はいません。そうしの前に、そうしによく似た人がいたのだということは知っていました。

――皆城総士。

その名前がふと脳裏に浮かびました。言葉を失くして男の人を見上げれば、ゆっくりとその口が開かれました。

「……僕は記録による情報の一部が形をとったものに過ぎない。僕という個体の情報そのものはすでに地平線を越えている。だから、僕は僕であって僕ではない。だが、島は覚えているということだろう。あるいは、島に帰った人たちの記憶に残る僕という存在をホログラム化したというべきか。君の夢は、とりわけ島の持つ僕の記憶と深く結びついた。僕と君の間にある関わりのために。つまりここにあるのは、かつての僕がもっとも幸福に生きた時間の再現の一部ということだ」

そこまでを告げると、男の人は腕に抱いたかずきに目を落としました。かずきに向ける眼差しは、親が子に向けるものというよりは、もっと懐かしく、深く、何かとほうもない痛みをこらえるような、そして愛おしむものでした。

「この一騎は、僕の幸福の記憶そのものだった。それにお前が触れてしまったのは、その器に引きずられてのものだろう。いずれにせよ歪みは修正されなければならない。未来のために」

「修正って、なんのこと」

思わず声が震えました。足も震えそうになりましたが、そうしはぐっとこらえました。ここで立ちすくんでも退いてもいけないのだと、なんとなく感じていました。

男の人は、少しの間そうしの様子を見つめると、真っすぐに視線を合わせてきました。夜明けの色にも似た、紫がかった灰色の瞳が一瞬揺れたように見えましたが、そこに含まれた感情をそうしは読み取ることができませんでした。青年はそうしの目をみつめたまま、ゆっくりと口を開きました。

「夢であるならば、それは覚めなければならない。すべて元あるべき場所に戻るということだ。この夢はもうすぐ終わる。だがこのままでは君までがアルタイルの夢に呑み込まれてしまう。だから君は自分の意思でここから目覚めて帰らなければならない」

「ここにいたいと、思っても?」

「それは停滞でしかない。代謝を忘れた存在は腐り落ち、朽ちて無に帰るだけだ。停滞はなにも生まない。繰り返しに意味はない。君がこのまま夢とともに無に帰るのを見過ごすわけにはいかないんだ」

「それがぼくの望みでも?」

「そうだ」

容赦のない断言に、かっと自分の身体が熱くなるのをそうしは感じました。頭の中が沸騰したようにぐらぐらと揺れました。気づけばそうしは叫んでいました。

「なんでダメなの? なんでここにいちゃいけないの!? なんで否定するの!! ぼくがここにいたいと言ってはいけないの!? かずきを返して! ぼくのともだちを返してよ!」

「駄目だ。これは本当の意味で君のものではないからだ。ミールが間接的に君の望みをかなえたまがい物でしかない」

「――っ!」

男の人の声は、どこまでも冷静でした。人に何かを命じ慣れている、そんな印象さえ受けました。必要さえあれば、どこまでも冷徹になれる。それがどんなに苦しくて辛いことでも。そういう覚悟を決めた声でした。

それでも、とそうしは声を上げました。

「与えられたならそれでいいじゃないか。それをぼくが望んで受け入れたらなら、それでいいじゃないか!」

「……お前は僕よりよほど受容力がある。僕よりあいつに似たのか」

ずいぶん危ういが、と男の人は深い溜め息をつきましたが、そうしの耳には入りませんでした。

「その傷」

男の人の左目に走る傷痕を見つめ、そうしは歯を噛みしめました。

そうしがつけてもらうはずだった傷でした。それを、目の前の男の人は持っていました。

「僕も、それが欲しい。欲しかったのに」

そうしたらかずきはずっとずっとそうしのともだちになってくれるはずでした。夏休みが終わっても、ずっとそうしのそばにいてくれるはずでした。ずっと、一緒に。

けれど、男の人は首を横に振りきっぱりと言いました。

「これを望んではいけない。これだけは君のものにはならない。傷がないことが君を君として証明する。傷がなくとも君は君でいられる。間違った痛みを負う必要はない」

「僕が欲しいと思っても?」

「ああ」

男の人は頷きました。 「誰にもやれない。それが《僕》であったとしても」

「ずるいよ」

そうしの口からこぼれたのは、そんな一言でした。そんなのはずるいと思いました。

「違わなくていい。同じで良かった。僕はかずきと一緒にいたかった。当たり前のともだちとして、ずっと過ごしていたかった。そのために傷が必要なら、それだって欲しかった」

そうしは、男の人の腕の中におさまったままのかずきを見つめました。さっきまですぐそばにいたはずなのに、それを奪われてしまった気持ちでした。いいえ、もとからそうしのものではなかったのです。それを思い知らされただけでした。かずきが島の記憶とそうしの願いが生んだ夢の存在だというのなら、本来のかずきにはそうしではない本当のともだちがいたということなのでしょう。

そうしではない、そうしの。――皆城総士の。

胸が張り裂けそうに痛みました。

それでも、たとえ夢だとしても、かずきと遊んだ日々はたしかにそうしの中に存在していました。

「僕だって、かずきと友達になれた。かずきは僕と遊んでくれた。またあしたって言ってくれた」

本当はわかっていました。かずきは、そうしがずっとずっといられる友だちではないことを。この夏の日々がいつか終わること。だからこそ、幻の夏の先を望みさえしたのです。間違った方法を使っても。

「それでも、僕は一騎(かずき)と「ともだち」になりたかったんだ……!」

そう、それが本当の願いでした。一騎と、「親」でも「子」でもなく、対等な関係になってみたかった。

――それを望んだ。

――夢でもいいから。

「確かに、君は一騎と友達になることはできない。僕と一騎が築いたような関係を、君が得ることはないだろう。僕らは限りなく同一の存在だが、同じではないからだ」

男の人は一瞬目を伏せ、きっぱりと続けました。

「僕がいえるのは一つだけだ。たとえ何があっても、一騎は僕らといてくれる。僕らから離れることはない。形が変わっても、在り方が違っても、それだけは変わらない」

「うん、知ってる」

それは頭ではなく、心で理解していました。一騎から与えられる愛情をそうしは疑ったことはありませんでした。それは、そうしがそうしであるからこそ、そうしのためだけに与えられる一騎の想いでした。

「きっと君の傷は別に与えられるだろう。役目を負わせることしか、命を残すことしかできなくてすまなかった」

制服に包まれたしなやかな腕が伸び、そうしにそっと触れました。大きな手が頬を包み、その親指がそうしの左目の下を優しく撫でました。

「まっさらな傷のない存在として、君はこの世界に生まれてきた。それが僕らの希望となった。未来に続く希望だ。君の選択は、君自身だけのものだ。否定してもいい。抗ってもいい。それもまた君の選択であり、道となる。僕らは、そのために未来を望んだのだから」

男の人は、そうしの名前を呼びませんでした。きっと知っているはずなのにそうしませんでした。

君、と繰り返し呼びかける声は、優しく穏やかでした。この人と自分は限りなく近しい存在であるのに、一線を隔てる呼びかけでした。それをそうしはなぜか心地よいと思いました。

「聴こえるか」

男の人がそうしから手を離し、かずきを片手で抱えなおすと、右腕を海の向こうへ差し伸べました。男性らしく節の目立つ、長くしなやかな指先が指し示す先では、波が繰り返し砂浜へと打ち寄せていました。

ざぁん、ざあぁあん。

ざざざぁぁん……。

ぶわりと膨れ上がっては、岸辺で砕けて白い飛沫をふき上げ、きらきらと陽光に煌きながら姿を消したと思う間もなく、次の波が盛り上がるのが見えます。

ざぁあん、ざああぁあん……

聞きなれたその音は、何かを呼ぶように、訴えるように、繰り返し繰り返し岸辺へと身体をぶつけては、激しく波音を響かせました。その向こうに、そうしは一つの声を聞き取りました。

そうし、とその声は呼んでいました。

そしてこうも叫んでいました。

――ミール…あの子を…そうしを返してくれ

それは一騎の声でした。その声をずいぶんと久しぶりに聴く気がしました。朝起きた時から寝る時まで、穏やかにそうしの名前を呼んでくれる優しい声。いつだってその声音に安心を与えられていたのに、この島にはそれがずっとなかったのでした。そして一騎の声はとても苦しそうでした。聞いているこちらまで胸が張り裂けそうなほど、悲痛にあふれた声でした。

その声は繰り返し、何度も何度もそうしの名前を呼んでいました。

「一騎!」

一騎の呼ぶ声に応えようと、そうしは海に向かって声を張り上げました。

「一騎……!」

――いるよ。僕はちゃんとここにいるよ。だから悲しまないで。泣かないで。

「戻れ。一騎が待っている」

かずきを腕に抱いたまま、男の人は言いました。

そのとき、もう本当にこれで最後なのだと、かずきとも二度と会うことはないのだと、はっきりとそうしには分かりました。夢が覚めようとしていました。すべてがあるべきところへ戻るのだと。自分もかずきも、彼も。

「待って!」

男の人は穏やかな笑みをそうしに向けました。

「君のためのものはすべて残してある。選ぶのは君自身だ。近い未来、いつか君は運命に触れるだろう。そのときこそ自分の意思と力で選び取れ」

――僕の。

「恐れる必要はない。一騎は選び方をお前に教えただろう。あらゆる選択肢をお前に与えたはずだ」

そうしは思い出しました。何を食べるか何を着るかどこに行くか誰と遊ぶか。そうです。決まり事以外で、一騎がそうしにあれをしなさい、これをしなさいとうるさく口にしたことはありません。

いつも、お前はどうしたい? と聞くのが一騎でした。俺がそうしを知りたいからだと一騎は言いました。だからそうしはいつも一生懸命考えました。自分の心を一騎に知ってほしかったからです。

「君は知っている。きっと君は自分で選ぶことができる。だから、行くんだ」

戻れ、ともう一度男の人は言いました。

いつの間にか、涙がぽろぽろとそうしの両目から溢れていました。止めることなんてできませんでした。さびしくて、かなしくて、つらくて、それなのにこんなにもあたたかくてやさしい。そのすべての感情がそうしの小さなからだの中で渦のようにうねっていました。

あふれる涙を何度も拳でぬぐい、しゃくり上げながらそうしは言いました。

「うん。ぼくは帰る」

――一騎のところへ。ぼくのいるべきところへ。

「帰るよ」

そうしの言葉に、男の人は柔らかく笑いました。とても綺麗で、とても優しい顔でした。その眼差しは、いつもそうしに向けられる一騎の目と大変よく似ていました。守る者の目だとそうしは思いました。

あれほど鮮やかだった竜宮島の景色が、みるみるうちに薄らいでいきました。男の人の姿も、腕に抱えられたかずきも。

――さよなら、かずき。

かずきとの毎日はしあわせでした。日が暮れることのない楽園。いつまでも続いてほしかった夏。

もう二度と会うことはないともだちに、そうしは胸の中で別れを告げました。ほんのひと夏の、わずかな間だけのそうしの友達。そうしだけの。それが夢でも、決して現実になることのない存在でも、かずきは確かにそうしのともだちでした。

――楽しかったよ。大好きだったよ。

消えゆく間際、男の人に抱かれたかずきが目を開き、そうしの方を見たように思いました。その口がそうしを呼ぶように動いたと感じたのが本当の最後でした。

『そうし……!』

遠くからはっきりと名前を呼ぶ声が聞こえた瞬間、何かが砕け散るような澄んだ音が響き、そうしの視界は真っ白に染まりました。

4.またあした

そうしが目を開くと、そこはベッドの上でした。いつの間にかそうしは、白い部屋の中で白いベッドの上に寝かされていました。さきほどまで周りにあったはずの海も砂浜も、山の緑も空の青も、どこにも見当たりませんでした。ただ身体が鉛のように重たく、腕一つ動かすのも困難でした。

「ぼく……?」

なんとか首だけを動かして横を見ると、そこには艶やかな黒色がありました。ベッドの傍らで、誰かが突っ伏して寝入っているようでした。その色に、そうしは見覚えがありました。

「かず、き?」

「っ、そうし!?」

掠れた小さな呼びかけに跳ね起きたのは、もはや懐かしい存在でした。そこにあったのは、《竜宮島》にいる間、ずっとずっと見ていなかった一騎の顔でした。

そうしの様子に、途端に周囲の様子が慌ただしくなりました。意識が回復したとか、数値を確認しろだとか、そういう声があちこちから聞こえましたが、そうしが思ったのは、ああ自分は本当に戻ってきたのだということでした。あの男の人が言ったように、長い長い夢を自分は見ていたのだと。

そうしの顔を覗き込む一騎の姿が、そのなによりの証拠でした。こちらが、そうしの現実でした。どうして、あの不思議な状況を当たり前だと思っていたのか、今となってはわからなくなるほどに。

――帰ってきたんだ。一騎のところに。

ツキン、と胸が小さく痛みを訴えました。

こうして間近に見ると、一騎のその黒髪も、大地のような明るく深い茶色の瞳も、あの島で出会ったかずきとまったく同じもので、けれど一騎は一騎でした。そうしを赤ちゃんのころから育ててくれた大切な人でした。

まだ現実に戻りきれていないそうしの髪の毛を撫でながら、目を潤ませて一騎は笑っていました。

「ずいぶん帰りが遅いから心配した。お前、どこまで遊びにいってたんだ?」

その声は、夢の中の海の向こう側からそうしを呼んでいたのと同じ響きを持っていました。そうしは、一騎がそうしの帰りをずっとずっと待っていたのだと分かりました。

「ごめんね、一騎」

遅くなってごめん。一騎のことを忘れててごめん。遠くまで、そう別の島まで遊びに行ってたんだ。海神島とは違う島。海の向こうの島。一騎のよく知っている、島。

言いたいことはたくさんあったのに、何も口からは出てきませんでした。ただ、あふれるほどの想いが不意に身体の奥からこみ上げてきて、そうしたらじわりと涙が滲んで、ぽろりと頬を伝って白いシーツに吸い込まれていきました。

「ただいま、一騎」

なんとかそれだけを伝えると、一騎はそうしの涙を指先でぬぐってから覆いかぶさるようにして抱きしめ、ひたいをこつんとぶつけて微笑みました。

「おかえり、そうし」

「ねえ一騎……おんぶして」

「今日はあまえんぼうなんだな」

そうしが眠っていたのは三日ということでした。夢の中ではひと夏を過ごしたはずだったのに、現実の夏休みはまだ半ば。あの日、向日葵を見に一人で遊びに出掛けたまま、神社の脇の草むらの中で寝入っているところを発見され、そのまま目を覚まさないので、遠見先生のところに急いで運ばれたということでした。

目を覚ましたそうしは、すぐに家に帰りたいと言いました。遠見先生と近藤先生は渋り、一騎も心配していましたが、結局そうしの希望を受け入れてくれました。

もう一度数値に異常がないことを確認してもらい、それでも無理はしないようにときつく言いつけられて、そうしは久しぶりに一騎と、一騎の父である史彦のいる真壁家の自宅に戻ることになりました。といっても現実では三日ぶりなのですが。

「せっかくなら抱っこにするか?」

「やだ、おんぶがいい」

からかうような一騎の言葉に小さく駄々をこねると、「いいよ」と一騎は笑ってそうしを背負ってくれました。

屈んだ背中にはりつき、首に腕を回せば、あっという間に地面が遠ざかります。一騎の広い背中は大きく安定していて、ちっともそうしを落としてしまいそうではありませんでした。《壁》のように頼もしく、どんな危険からもそうしを守ってくれる背中でした。

――かずきと違う。

夢で最初に出会ったとき、ふらつきながら必死にそうしを背負ってくれた小さな背中と比較し、そうしは思いました。

そして、そうしともまったく違っていました。そうしの背丈も体つきも、一騎が持つ大人のものには遠く及ばず、そうしは一騎に守られる存在でした。一騎は、そうしの「親」で、そうしは一騎の「こども」でした。「ともだち」では、ありませんでした。

でも、親である一騎のことをそうしが大好きなのも本当でした。この背中のあたたかさも優しさも、そうしを支えてくれる大きな手も、失うことなど考えられないくらい、なくてはならないものでした。

同じ目線で、ほとんど変わらない大きさの手を繋いで、砂浜を駆けたあの時間は、たしかに夢でした。一騎とそうあれたらという淡い願望のかたちでした。この先も、けっして叶うことのないものでした。夢でなければならないものでした。

目覚めた瞬間から、夢での日々はどんどんと遠ざかっていきます。夢のことは決して忘れるつもりはないけれど、あの竜宮島での日々はやがて少しずつ色褪せていくのでしょう。かずきのことさえも。

夏の終わりの先を、そうしはこれからも生きていかなければなりません。そうし自身として。そうしは、かずきが海に還していたミズクラゲの死骸のことを思い返していました。そしてベニクラゲのことも。そして最後に、かずきを抱えていた男の人のこと。そうしによく似た色を持ったその青年の、海のような深い声と厳しくも優しい眼差し。それから。

――かずき。

あの太陽のようにきらきらと笑顔がまぶしい少年のことを思い出したら、また鼻の奥がツンと痛くなってきました。こらえるように、一騎の白い首筋に顔を押しつけます

「そうし?」

どうした? と心配する声はどこまでもやわらかく、甘く、やっぱりあの一騎とは違っていて、でも根っこのやさしさは同じものなのでした。

「ねえ、一騎」

「ん?」

「たつみやじまのこと教えて」

「そうし?」

「一騎のこと、教えて」

一騎は少しおどろいたように足を止めましたが、すぐにまたゆっくりと歩き出しながら答えました。

「いいよ」

――お前が望むなら、と一騎は言いました。

「あのね、もしぼくが寝てしまったら、またあした話して。ぼくが忘れてしまったらまた教えて。何度でも何度でも、ぼくに教えて」

少しでも、竜宮島のことを覚えておきたいと思いました。機会があれば、ほかの人にも聞いてみよう。きっと話してくれることでしょう。

聞いたことを、少しずつ心の中に書きとめていこうとそうしは決めました。夢だけど、夢ではなかった記憶として。「真壁一騎」と「皆城総士」が確かにそこで生きていた証として。

「わかった。あしたも、またそのあしたもお前に話してやる」

「うん」

「そうだな。何から話そうか」

ゆっくりと家までの道のりを歩きながら、一騎は色んなことを話してくれました。

三日月のような形をした緑豊かな島。青い海と白い砂浜。山に沿って急な階段に張りつくようにして立ち並ぶ家々。島の先端に立つ灯台。登って、あるいは座り込んで遊んだ常夜灯。海沿いの道、または神社で日向ぼっこや散歩をしている猫たち。そこで手に手を取って、一緒に遊んだともだちのこと。

一騎が語るごとに、そうしの心に竜宮島の景色がよみがえりました。

ぼくも見たよ。ほんの少しだけど、ぼくもその景色を知っている。教えてもらった。かずきと眺めたよ。一緒に遊んだんだ。ぼくもそこにいた。楽しかったよ。ねえ、一騎。

ぼくの、おとうさん。

波のようにゆらゆらと背中で揺られ、一騎の語る島の思い出に耳を傾けながら、そうしはもう二度と会うことのないひと夏のともだちに、繰り返し想いを馳せるのでした。

――きみは、ここにいた。

僕も、ここにいた。

二度と繰り返されることのない、「僕ら」の偶然。

2018/06/17 楽園ミュートス2発行

僕も、ここにいた。

二度と繰り返されることのない、「僕ら」の偶然。

2018/06/17 楽園ミュートス2発行