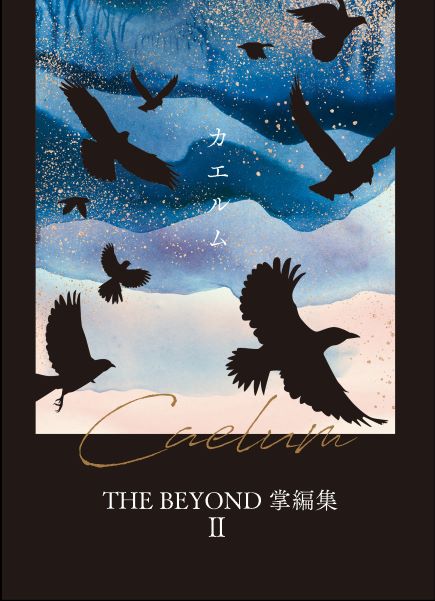

Caelum

【サンプル】

■Initium

■たとえば、それは覚悟という名の

ルヴィ・カーマ/真壁 一騎

蒼天に向かって、碧色の巨樹がそびえている。天を衝かんとするほどの長大さに対し、心許ないほどに細くも見えるその樹は、だが近づくほどに堂々とした威容を見せる。

海神島の世界樹アショーカ。

もとは北極ミールのかけらであり、一人の少女の手でシュリーナガルの古井戸バルカに託されたときに、樹となって根づいた姿がそれだった。そして、少女を筆頭としたエスペラントと呼ばれるものたちによりミールの樹は育ち、大樹となった。

もっとも、今の地上でアショーカを目にすることができるものは限られる。海神島に暮らす者と、その空を飛ぶ鳥たちだけだ。アショーカが根を張る島の空は、常に偽装鏡面に覆われている。この巨樹は、巨樹が立つ地の者たちのためにある。最初に根づいたシュリーナガルの地で一度は折れながら、人々の願いを受けて消滅することなく新たに根づき、今この瞬間にも幹を伸ばし、枝葉を成長させている。その恩恵を、海神島の人々の上に降らせている。

アショーカの根元、満々と水を湛えた湖に設けられたダムの通路に、二つの人影が立っていた。その人影の一つは大きく、もう一つはひどく小さい。少し離れた場所では、もう一人の人影が膝をついて控えていた。ゆるやかなローブに身を包んでいるが、その身体つきは軍人を思わせる硬さがある。

マカベ、と小さな人影が鈴を鳴らすような声を響かせた。まだあどけない少女の声だった。マカベと呼ばれた青年は答えない。彼はひたすらに湖に根を下ろしたアショーカの根元、結晶に深く覆われた場所を見つめている。だが、その頭が小さく頷いたのを呼びかけた側は知っていた。

齢にしてまだ二つか三つそこらにしか見えぬ幼い少女は、だがその幼さに見合わぬ明瞭な響きで言葉を紡いだ。

「――マカベ。竜宮島ミールの申し子であるあなたに伝えることがあります」

マカベ――真壁一騎はアショーカに向けていた顔を伏せると、一拍を置いて少女に目線を合わせた。琥珀を思わせる瞳が柔らかく細められる。

「ああ。俺も聞きたかった……ルヴィ・カーマ」

ルヴィ・カーマが海神島のコアとしての命を得て、もう二年が経とうとしている。

彼女は、基本的に豊玉島に設けられた神殿にその身を置く。大樹であるアショーカはその根づく場所に水を必要とする。ゆえに、アショーカのコアが過ごす神殿も、その内部に水を湛えている。彼女はそこでアショーカに祈りを捧げ、エスペラントたちを導き、海神島のコアとしての務めを果たす。

その彼女が神殿ではなく、あえてここに一騎を呼んだのは、先ほど口にしたとおり、真壁一騎が竜宮島ミールの申し子であるからだった。そして、アショーカが立つこの場所には、竜宮島の力として生み出された器が眠っている。

「あなたにもすでに見えているはず。いえ、予感しているはず。あなた方のミールを通じて」

その言葉に、一騎の瞳がかすかに揺らいだ。

「……ああ」

覚悟と懸念、そして痛みが複雑に入り混じった声だった。それでもあえて言葉にしなければならないのだと、ルヴィも、そして一騎も互いに理解していた。時は来るべき日へと進み続けており、また選択が行われようとしている。犠牲をともなう選択が。

口を開いたのは、ルヴィ・カーマだった。

「近い未来、皆城総士は奪われます」

断定だった。一騎はかすかに息をのみ、やがて深く吐き出した。

「……それは、どうしても避けられないのか」

「避けられないことを、あなたもすでに理解しているはずです」

一騎は答えなかった。それは無言の肯定だった。

ルヴィ・カーマには、未来に起こりうるあらゆる可能性が見えている。

彼女が人工子宮コアギュラを出てから、彼女が見たものをアルヴィス上層部は共有し、常に事態に備えてきた。ルヴィ・カーマによって示される未来は、人類による勘や予測といった曖昧で不確かなレベルのものではない。ミールが学び、蓄積した途方もない情報量から導き出される、極めて精緻で厳密な観測と計算式に基づく一つの事実だ。その計算式は人間の理解をはるかに飛び越えている。だからこそ、それを神託と捉えるものもいる。かつて羽佐間カノンに発現した超次元現象(SDP)もまた、竜宮島のミールの計算式によって提示された、未だ定まらぬ未来とのクロッシングだった。

竜宮島と海神島のミールの間で、その得ている情報と予測している未来に差はない。島は眠りについているが、ミールの申し子はここにいる。祝福を得た彼の存在を通じて、竜宮島のミールは今もなお、情報を蓄積し続け、来るべき未来に備えている。未来を見るからこそ、今成すべきことを定められる。未来から届くものが、今を作る。

「未来は時にいくつも現れ、分岐し、あるいは一つだけを示します。そして、これは決して避けることのできない未来の一つ。皆城総士を奪う者との対話は成功せず、絶望が世界に君臨する。多くの痛みと犠牲があるでしょう。そしてマカベ、あなたも失うことになります。――その心を」

「……ああ。俺は、もとの俺のままでいることはできない。それは祝福を得たとき、俺たちのミールが予見していたことだ。けれどその未来こそが新たな可能性に繋がっている。そう、君は言うんだろう?」

「あなたは信じますか?」

ルヴィは一騎に問う。

「未来を、そして自分自身を」

まっすぐに問いかける。その心にあるものを、

「それでも選びますか?」

「平和な未来が、いつか本当に来るのなら」

一騎の答えは簡潔だった。彼の中で、最初から決まっていることだった。

「未来を導くために、どんな道も受け入れると決めた。それが俺の命の使い道ならそうする」

はっきりと口にした一騎に、ルヴィはかすかに目を見開き、それから穏やかに細めた。

「……かつて、あなたをアショーカの戦士に望んだこともありました」

それは、ルヴィが共有するアショーカの記憶だ。

「あなたの器と力は、対話の希望を守るもの。その希望はナレイン・ワイズマン・ボースが見いだしたエスペラントであり、あなた方のミールのもとで生まれた美羽です。だからこそ、これまであなたは美羽の望みに応え、美羽が守りたいと思うものを守り続けてきた。それはあなた方とナレイン将軍が導き、エメリー・アーモンドが信じた未来です。そしてエメリー・アーモンドの願いと意思は、アショーカと共に私の中にある」

ルヴィと一騎が立つダムの通路には、海神島にたどり着くまでの大航路で犠牲となったエスペラントを祈念する碑が設置されている。多くの犠牲があった中で、とりわけエスペラントたちの命はみなアショーカに還り、アショーカが海神島で根づくためのものとなった。これは、いかなる犠牲を払おうとも決して対話を諦めないという意思でもある。碑に刻まれた大航路の道筋を目にしながら、ルヴィは小さな両手を重ね、そっと自分の胸の上に置いた。

「だからこそ、私はもう一つをあなたに告げる。今の美羽では、彼女の持つ対話の力を充分に生かすことができない。かつて、美羽はアルタイルとの対話のために自らの肉体を成長させました。でも、その方法は美羽の命と心を削り取ってしまうだけ。対話のために生まれたあなたの器が必要です」

ルヴィの言葉に静かに耳を傾けていた一騎が、初めてはっと顔を上げた。

「――マークザインのことか」

一騎はルヴィの中にあるものを探るように見つめ、すぐに一つの答えにたどり着いた。

「対話の力――……美羽ちゃんをザインに乗せるっていうのか」

ルヴィはまっすぐに一騎の顔を見上げる。

「はい、彼女こそがあなたの器を受け継ぐ者。これからの美羽のためには器の獲得が必要です。器はパイロットを守り、存在のマーク(座標)となるもの。パイロットの意思に応え、未来を切り開く力を与えるもの。かつてはそうではありませんでした。でもあなた方がそうしたのです。人類救済のため、そしてパイロットを少しでも長く生かすため、新たな器を生み出し続けてきた。だからこそ、器は変化しました。あなたが得た器、マークザインもその一つ」

竜宮島の存在と無の力。島の双璧を成す、ザルヴァートル(救世主)モデルの片割れ。

一騎は、ルヴィから眠りについている無の器へと再び視線を向けると、首を横に振った。

「……違う。きっと美羽ちゃんのためにあったんだ。やっと、それがわかった」

そもそも、ザルヴァートルモデルとは、日野美羽の二人の祖父が作ったものだ。そしてマークザインは、一人でも多く味方を生き残らせることを理念として、日野洋治の手で開発された。その思想は、一騎の母である真壁紅音が望んだ人類とフェストゥムの理解と共存に大きな影響を受けている。だからこそザインは紅音を写したミョルニアというフェストゥムから、一騎へと託された。ザインは確かに一騎を存在させ、一騎の意思に応える器となった。それが、次の段階に来ているということだった。

自分の右手を見つめ、一騎は目を細める。守るためと信じ、ルガーランスを振るい続けてきたその手を。救うことができた一方で、救うことのできなかった手。奪うことからはじまった一騎の右手を。

「俺と総士は、希望を守るためにザルヴァートルモデルに乗って島を出た。そのことでどれだけ残りの命が擦り減るとしても、生存限界まで乗り続けた。でも、今は器そのものがパイロットを守る。カノンが未来とパイロットのためにエインヘリアルを作ったように。……総士も、ニヒトを次の未来に託した。希望を守り、生まれ変わるために。だからニヒトはここにある。なら、俺もそうする。それが必要なら」

真壁一騎は、この地上において稀代のエースパイロットだ。彼の駆る器は、常に島の力として苦境を切り開き、島の外でも救済の象徴となった。

一方で、マークザインの適正者は、自分がどこにもいないからこそ何にでもなれる。日野美羽はその点において、真壁一騎と同じといえた。

美羽は常に〈みんな〉のためにある。周囲の心を、卓越したエスペラントの力で察し、周囲の望むように振る舞おうとしてしまう。どこまでも無邪気でありながら、自分が無邪気であることが、周囲のためになるのだということも理解してしまっている。〈みんな〉のために、自分を差し出すことが正しい道だと思っている。自分に力があることを知っているからこそ、そのために自分が存在しているのだと疑わない。それがあるべき〈わたし〉なのだと思っている。

――違うの、そうじゃないの。美羽。

そう、彼女に呼びかけ続けていた存在は、もういない。彼女の母も、エメリー・アーモンドも。もう、そばで彼女の身体と心を守ることができない。

コアであるルヴィ・カーマは、日野美羽を導くことはできるが、彼女の選ぶものを否定することはできない。ただ、美羽と〈お話〉をして、美羽には美羽だけの道があるのだと自身で気づけることを信じることしかできない。だが、求める未来は常にその先にこそある。

ファフナー(器)がそれを可能にする。マークザインを日野美羽が器とする意味は、そこにこそある。

「マークザインは、あなたによって、あなたのために生まれ変わった唯一にして最初の器」

ルヴィの言葉を受け、過ぎ去ったものを懐かしむように一騎は微笑んだ。

「俺は……話したい相手がいて、そのためだけにザインに乗った。母さんから機体を受け取ったときはただ必死だったけど、ザインは、俺が島に帰って総士と話すために必要なものだった。俺は……ザインに乗りさえすれば、俺がこうありたいと望む何にだってなれた。島のため、総士と一緒に戦うためのものになれた」

だから、と一騎は続ける。

「今のザインなら、美羽ちゃんを守り、生かすことができる。美羽ちゃんという、対話の力を守る器になる。美羽ちゃんなら、もっと多くのものと対話できる。美羽ちゃんが望むものにだってなれる。戦いたくないのなら、戦わないためのものにだって、きっとなれる」

一つ一つを確かめるような、それを信じるような、静かで深い声だった。

真壁一騎は、コアほどにミールの見せる未来を把握しているわけではない。だが、長くマークザインを器とし続けてきた彼は、ザインの力と可能性を理解しているようだった。いうや、ザインは真壁一騎自身そのものだった。それほどに一体化していた。ザインとして何度となく、奇跡と呼ばれる力を振るってきたからこそ、その奇跡がどこから生まれるものなのかを、本質的に悟っている。

海神島に吹く風が、一騎とルヴィの髪を揺らした。竜宮島のミールは、大気になったとルヴィは知っている。島を巡り、島に暮らす者たちを生かし、守っていたと知っている。吹き抜けた風の先を追うように、一騎とルヴィは蒼天を見上げる。

「……竜宮島のミールはまだ眠っている。島のコアと繋がることができるのは総士だけだ。総士が目覚めたとき、島も目覚める」

「はい。ですが、今のままでは彼は目覚めることができません」

「……島にいるままでは駄目なんだな」

寂しげな眼差しで空を見つめながら、一騎はぽつりと呟いた。

「だから、あの子が奪われる未来を俺たちは受け入れなきゃいけないのか」

受け入れることこそを力としてきたこの青年が、それでもなお示された未来にその心を深く痛めていることがルヴィにはわかった。幼い皆城総士を、どれだけ真壁一騎が慈しんで育てているか、ルヴィも何度となく目にしている。それは、この海神島で当たり前の光景だった。今一騎に告げたことをほかの島の人間に伝えたところで、到底受け入れられはしないだろう。望みが薄いと分かってなお、奪還のための戦端を開くだろう。それが、この先の未来を分けるだろう。

一騎の心の軋みを、奥底で痛みを叫ぶ声を、だがルヴィは一つの輝きとして見つめていた。受け入れることを望みながら、同時に抗ってほしいと思っている。葛藤と苦渋の決断の中に、人間としての真壁一騎が今も存在し続けている。

「変化とは、常に外からやってくるもの。誰もが想像し得なかった形で訪れるものです」

「……ああ」

一騎もそれを知っている。あの始まりを忘れたことは一度もない。平和だと信じていた世界が、空から現れた一体のフェストゥムによってすべて覆された日。世界のどこにも平和などなかったのだと知った。あの日から、ファフナーに乗って戦い続けている。たくさんの犠牲を払ってきた。いなくなった人たちの顔が、浮かんでは消えていく。

だが、失ったものがある一方で、得たものもあった。それはまさに変化であり、一騎は連続した変化のその先にある、今を生きていた。

「総士が、それを俺たちに与えるっていうのか」

「あなたが彼に与えるものでもある」

「え……?」

一騎が、驚いたように空からルヴィへと視線を移す。

「そして、彼が美羽に与えるものでもあるのです」

すべてを繋ぎ、未来へたどり着くための鍵となる。だからこそ皆城総士は新しく生まれなければならない。命を得たばかりの子どもの、その目覚めを世界が待っている。

「すべてはまだ可能性に過ぎません。美羽も、あなたも、そして皆城総士も」

一騎に向かってルヴィは微笑んだ。それは、まだぎこちないものだったが、確かな笑みだった。

「彼がこの地で命を得たこともまた必然であり、必要なことでした。マカベ、あなたとこの島の人たちの手で育てられた彼は、命あるものが得るべきすべてを与えられている。その愛情も、優しさも。それは事実であり、真実です。私もまた、同じものを美羽と、あなた方から得ました。存在を望まれ、確かに愛されている。だからこそ揺らぐことなくこの場所に立っていられる。ルヴィ・カーマという存在を私自身が信じることができる。この真実と時間が、同じように彼を彼にし、やがて彼の選択に必要な力となる。たとえもしすべてを失ったとしても、自分自身で必ずそれを新たに掴むことができる。そういう力です」

この島にたどり着いて得たもの。竜宮島の人々は、いつか故郷に帰る日を望みながら、それでもここでシュリーナガルの人々と新たに生活を築き、平和を共に作り、受け継いでいくための努力を惜しみはしなかった。海神島に残る情報から居住空間を再構築し、日常を復活させ、新たなコミュニティを作ろうとしている。島の外は、未だに平和からほど遠いが、それでも海神島に暮らす人々の間には、穏やかな笑顔がある。その中に、一騎が総士を育てる日常もまた存在していた。

「……俺は、総士のために何ができるのかわからない。今こうしている間も。俺はただあの子が大切で、守りたかっただけだ。俺がもらったもの、受け継いだものを、あの子にもあげられたらって思ってた。でも、違うんだ。与えてもらったのは俺の方だ。総士の存在が、俺の心を繋ぎ止めてくれている。俺を俺のままでいさせてくれる。たどり着いたこの島で、俺たちに笑顔をくれている」

一騎は目を閉じ、握りしめた右拳を自分の胸に押しあてた。

「俺は、少しずつ俺のままではいられなくなる。どれだけの時間が残されているのかわからない。いつまで島のミールが許してくれるのかも。それでも選ぶことはできる。ミールとの調和を得て、この命を受け入れたときに決めたことを」

「……はい。無駄なことは何ひとつありません。どうか信じてください。あなたが受け取り、その身を賭して大切に守り続けてきたものを」

一騎の瞳が開かれる。深い琥珀色の双眸にはなおも痛みがあったが、もう揺れてはいなかった。まっすぐにルヴィ・カーマを見つめ、一騎は言った。

「なら、俺はそれを受け入れる。そして、その時は俺が総士を探す。探して、迎えに行く」

「あなたにしかできません。次に皆城総士がこの海神島の地を踏むとき、それが始まりとなります。彼は鍵です。あなた方があなた方の島に辿り着くことが、この島が、いえこの世界に生きるものすべてが生き残る唯一の道なのです」

対話の可能性はそこに眠っている。そして、時が満ちたとき必ず目覚める。

「俺は、俺のするべきことをするだけだ。美羽ちゃんの心に従い、みんなが島に戻る道を助ける。それが、祝福を受けた俺の命の使い道だ」

一騎はアショーカを見上げながら微笑んだ。肩まで伸びた黒髪を、島を吹き抜ける風が揺らす。はるか頭上で、空を舞う鳥の声がピィと鳴いた。

一騎のどこまでも透明な横顔をしばらく見つめてから、ルヴィは目を伏せた。真壁一騎にも新たな可能性が示されている。だがそれもまた、いくつもの選択の先に初めて生まれるものだった。それ以上語ることなく、ルヴィは今はただ頷いた。祈りと願いを込めながら。

「……はい」

「ありがとう。もう行くよ。そろそろ総士の昼ご飯の時間だから」

一騎の透徹としていた眼差しが緩み、柔らかなものに変わる。もう一度ルヴィに向けられた顔には、大切に子どもを守り育てている一人の大人の姿だけがあった。この島でどこにでも存在する中の、一つだった。一騎はルヴィへ小さく微笑む。

「君も、そうだろう?」

一騎の言葉に、ルヴィは顔を上げて目を瞬かせた。その表情にぱっと光が浮かび、少女の姿をしたコアが、あどけない少女そのものになる。

「はい! 美羽と一緒に食べる約束です」

「ああ。美羽ちゃんによろしく」

ルヴィにそう告げると身を翻し、一騎はダムの通路を一歩、二歩と進むとその場からかき消えた。

「――ルヴィ様」

黙して控えていた男が彼女に呼びかけた。ルヴィは男を振り返ると、彼女もまたその名を呼ぶ。

「ディラン」

「ずっとお話していてお疲れでしょう。私がお運びいたします」

「はい。頼みます、ディラン」

ルヴィは頷き、ディランに向かって両腕を伸ばした。途端、ディランの顔にはっきりと喜びの色が溢れるのをルヴィは見る。パペットとして人間に作られ、不要になったときに同じ人間の手で壊された存在。ディラン・バーゼルという名を持つ彼をアショーカは再生させた。アショーカによって存在と心を得た彼は、常にそのコアであるルヴィに寄り添う。ルヴィのために尽くし、それを喜びとする。彼によって助けられているところは大きい。だが、ルヴィが彼に抱く感情は、コアと側近という言葉で表しきれるものではないとルヴィは思っている。それは人間たちが身近な存在に抱く温かな感情、とりわけ家族に感じる心に近いのではないかと考えている。ディランが、この先も幸福であればよいとルヴィは願う。もしコアである今の自分がいなくなっても、ディランがディラン・バーゼルとしての生を選び、歩んでくれたらと思っている。

ディランのしっかりとした腕に抱き抱えられ、その身を預けながら、ルヴィはもう一度アショーカに目を向けた。自分と同じくまだ幼い、成長を続けるミールを望む。エメリー・アーモンドがミールのかけらに大樹のイメージを託し、エスペラントたちとともに大切に守り育てたのは、それこそが彼女にとっての再生と守護の象徴だったからだ。それは聖樹であり、菩提樹であり、沙羅双樹であり、無憂樹だった。

たとえ命が終わるとしてもそこから何度でも再生する、天と地を繋ぐ宇宙軸。

皆城総士がその器と共に自らの生を終えて次に繋いだのもアショーカの根元だった。ここでなければならなかった。未来のため、自身が新たに生まれ変わるには。

ミールを通してもたらされる可能性が、ルヴィには今も見えている。

――マカベ。あなたにも白紙の未来がある。それを望み、信じた存在がいる。

皆城総士と日野美羽に器が必要であるように、真壁一騎にも新たな器が必要となる。彼のための器もまた、未来で目覚める。そうして本当にすべての切り札が揃う。

きっと辿り着ける。みなが、必ず。そう信じることが私を私にする。

確かめるようにそれを心に刻み、ルヴィは微笑みを浮かべて呼びかける。ルヴィ・カーマにとって対話すべき存在の一人、彼女を彼女にする大切な少女(友だち)へ。

――美羽、だから泣かないで美羽。悲しい夢に、無力な自分にとらわれないで。

――どうか、自分を失わないで。

――話すことをあきらめないで。

それがエメリー・アーモンドの望みであり、私が命を得て、今ここにいる理由の一つだから。

■少年と少女は、過去と未来の夢を見る

竜宮島のコアたち

ゴルディアス結晶が周囲を埋め尽くすキールブロックに彼らはいた。

語るべきことを終えた黒髪の少女が、両腕を伸ばして目の前の青年に抱きついた。穏やかな顔で微笑みながら、小さな願いを口にする。それを口にすることが、今だけは許されることを彼女は知っていた。

「普通の家族みたいに暮らしたかったね」

共に過ごせた時間は本当に短かった。コアとして話す時間しか、ほとんど得ることはできなかった。それでも、コアギュラの中で眠っていたときに彼が家族として呼びかけ続けてくれたことを知っている。その声にいつも安心していた。出会えるときが楽しみだった。例えそれが、新たな戦いの始まりを告げるものであるとしても。

でも、もうこの命と役割は終わりかけている。可能だという延命を彼女は望まなかった。未来のためにすでに選択は終えている。目の前の彼も選ぶだろう。

抱きついた小さな身体に、青年が手を添えて言った。

「それが叶う未来を願おう。僕らがいた証として」

少女は、自分にとっては伯父にあたる青年を見上げ、抱きついたまま問いかける。

「総士は信じる?」

その心にあるものを確かめるような問いは、ほんのわずかな不安と期待、そして甘えが含まれていた。少女を見下ろし、青年は微笑む。それは力強く、優しさと温かさにあふれた笑みだった。青年は誇るように告げた。

「ああ、信じている」

――それが僕らの――……。

深く沈んでいた意識がゆるゆると浮上する。閉じていた瞼を持ち上げ、少女はゆっくりと数度瞬きをした。

「夢を見ていたの?」

少女に話しかけたのは、一人の少年だった。その顔立ち、背格好に至るまで、鏡写しのように少女とそっくりだが、一点だけ異なるところがある。少女の髪色が艶やかな黒髪であるのに対して、少年の髪は月の光を紡いだような白銀だった。それは、少年が少女と一対の真逆であり、大切な片割れであることの証だった。

人工子宮の中、初めて彼女が「わたし」を意識したときから、彼の存在は隣にあった。少女にとっての初めての「あなた」だった。同時に「わたし」でもある。二人は一人であり、共に竜宮島ミールのコアとして生まれた存在だった。

「うん、優しい夢。願いの夢」

夢は、記憶だ。その会話が、かつてこの場所で実際に交わされたものであることを少女は知っていた。島の記憶――コアとしての記憶によって。

「僕も君の夢を見た。僕らは、この命を得たときからずっと繋がっているから」

少年と少女は向かい合って両手を繋ぎ、互いに額を押しあてる。

「わたしはあなた」

「ぼくはきみだ」

一人じゃないよ、と少年は言った。少女はうんと頷く。

「生まれてきてくれてありがとう」

コアギュラを出てから、いや、出る前から繰り返し伝えていることだった。

きっと一人だったら、耐えることはできなかった。眠りについた島で、一人で目覚めの時を過ごすのはきっと悲しく、心細かった。ミールとの仲介者としてコアが人のように在ることを望まれ、コア自身が苦しみの中でそれを選んだ今、少女もまた人としてのあらゆる感情を学んでいる。夢を見るたびに深く共有される膨大なこの島の記憶を、この脆く柔らかな人の心で抱えることはできなかった。島の記憶には、幸福も悲しみも両方が残されている。少女が幸福な記憶に笑えば少年も笑い、少女が苦しみの記憶に悲しめば少年も共に泣き、少女を慰めてくれた。そうして、共に命を得てからの時間を過ごしてきた。

「僕は、願いそのものだ」

少女の手を握り、少年が言う。

「もう一人にすべてを背負わせたくない。そう願った人たちがいたから、アルタイルの力がそれに応えた。僕は……僕らは、たくさんの願いの果てに生まれてきたんだ」

――普通の家族みたいに暮らしたかったね。

皆城乙姫の生まれ変わりとして最初からコアとしての命を得、戦いのための過酷な選択を島の人々に示し、自らもそれを受け入れ、短い命を生きて次に繋いだ、竜宮島の以前のコア。いわば自分たちの母に当たる彼女が信じた未来のために、自分たちは生まれた。初めての〈二人のコア〉として。

昨日より今日。

今日より明日。

――少しずつ望んだ未来に辿り着くために。

記憶と心を共有し、まるでさざ波のように繰り返し二人は言葉を重ねる。

「それは、僕らも知らない未来だ。きっとこれからも続いていくよ」

「もうすぐ、もうすぐだよ。島が目覚めるまで、あともう少し」

「そうしたら皆城織姫の願いと約束を果たせる」

少年がひときわ強く少女の手を握り、その顔をのぞき込んで微笑んだ。

「そして、僕らで芹の目を覚ましに行こう」

その名前を聞いて、少女が顔を輝かせる。

「うん!」

「きっと僕らに名前をつけてくれる。皆城織姫に名前をくれたように」

「芹、芹ちゃん、立上芹。ずっと待ってた……会いたかった。皆城織姫もそうして芹のことを待ってた。本当に名前をくれるかな……またお話してくれるかな……芹は、私たちとも出会ってくれるかな」

芹が眠るマークツヴォルフは深い結晶に覆われたままだ。来るべき時まで眠れと織姫が告げたように、彼女はファフナーの子宮であるコクピットで、赤子のように眠っている。その規則正しく穏やかな心音と、彼女の見る優しい夢だけが少女と少年には伝わってくる。

早く会いたい、お話したいと叫ぶ心は、皆城織姫のものであり、自分たちのものだ。

「出会ってくれるよ。それが皆城織姫の願いであり、皆城総士も信じた未来の一つだから」

互いに言い聞かせるような少年の声に、少女は微笑む。

「芹に名前をつけてもらえたら、あなたの名前をやっと呼べるね」

「僕も、君の名前を呼べる。同じコアとして、それから君の家族として」

家族、という言葉の響きに少女は胸が震えるほどの喜びを感じた。それはあたたかく、切なく、あふれるような愛おしさに満ちていた。

「芹は? 芹は私たちの何かな。家族かな」

「うん。芹に会えたら、彼女に聞いてみよう」

「芹は驚くかな。喜んでくれるかな。総士とも、はやくお話したいな」

「話せるよ。……でも、皆城総士は偽りの夢の中にいる。だからミールの申し子が彼を迎えに行く」

だが、まだ目覚めたばかりの自分たちには総士に声が届かない。何度も干渉しているが、彼は深い眠りの中にいる。今も、その存在は別の力に隠され、遮られて心まで届かない。

少女が悲しげに目を伏せる。

「間に合うかな。真壁一騎の心がまだあるうちに、辿り着けるかな」

はっきりと返したのは少年だった。

「間に合うよ。それに一騎の心は完全に消えたりはしない。彼の心は僕らと……この島と共にある。僕らのミールはすべてを憶えている」

うん、と少女は返す。その瞳にもう憂いはない。コアとしての希望をまっすぐに映す。

「器と共に皆城総士が目覚めるとき、島も目覚める」

「目覚めこそ、次へのはじまりだ」

「そうしたらみんなを迎えに行こう」

「僕らも知らない未来に行こう」

少年と少女は手を繋ぎ、寄り添って過去と未来の夢を見る。もう一度、この島が人々であふれる未来を見る。

――ねえ、私たちはここにいるよ。

■かつての幼子の眼差し遠く

真壁 史彦/真壁 一騎

轆轤を回していると、ギィと軋む音がした。それがなんの音か、史彦はよく知っていた。

器が歪まぬよう慎重に手を止めると、史彦は顔を上げ、作業場の入り口へと声をかけた。

「帰ったのか」

「ああ」

作業場と自宅を繋ぐ扉の前に、まるで闇が凝ったようにして佇む人影があった。

アルヴィスの黒いコートをまとった史彦の息子は、上まできっちりとボタンを留めた襟元から覗く口元に、凪いだ微笑みをそっと浮かべた。

「ただいま、父さん」

優に半年ぶりの帰還だった。空母ボレアリオスは一日前に島へと戻っており、春日井甲洋から報告も受けていたが、その内容は前回と同じく、未だ皆城総士発見できずということと、真壁一騎がボレアリオス艦で眠りに入ったというものだった。

第五次蒼穹作戦以降、一騎は機体に乗って戦うたびに眠りにつくようになった。ファフナーに乗れば無限のクロッシング状態となり、敵味方問わずあらゆる痛みを引き受けるという一騎は、引き受けた痛みが大きければ大きいほど、眠りに入るまでの時間が短くなる。そして島の外には、痛みがあふれていた。今回の戦闘は最小で済んだと聞いているが、それでも負荷がないわけではない。

一騎が目覚めるまでの時間はその時々による。今回はどの程度かかるのかと思っていたが、想定よりも早い目覚めに、史彦はそっと安堵した。きっと、遠見真矢も同じだろう。彼女はいつも、目覚める一騎をボレアリオスで迎えてくれている。以前感謝を述べたとき、彼女は「私が、そうしたいんです」と瞳を揺らしながら微笑んでいた。

一騎はゆっくりと作業場に足を進めると、コートを脱ぐことなく史彦の近くに腰かけた。足音はほとんど無い。もとより静かな息子だが、今の一騎の気配は、人というよりもフェストゥムに近いことを史彦は理解している。全身を覆うコートの下はアルヴィスの制服だ。そうでないときは、ずっとシナジェティックスーツを身にまとっている。少し長く島に留まるときは、以前のように普段着を着て海神島の喫茶楽園で不定期に料理を作っているが、あの場所は今やごく一部の竜宮島の面々だけが訪れる場所となってしまった。

史彦が、コート姿以外の一騎をほとんど見なくなってからもう二年半が経った。この家でエプロンをつけて料理を作っていた息子は、今はもういない。その手に託された養い子を抱き上げ、あるいは小さな手を引いていた息子の姿は。史彦のように土に触れることもない。一騎の手は、すでに土を感じることはできないのかもしれなかった。その事実を、一騎の姿を見るたびに突きつけられる。

それでも扉を軋ませて、必ず入り口から姿を見せる息子に史彦は安堵していた。一騎が立てる音を聞き、その姿を見るとき、まだここが息子の帰る場所であるのだと思えた。

アルヴィス司令としてほとんどを艦内で過ごしつつ、千鶴の好意で遠見家に世話になっている身だとしても、史彦は定期的にこの家に戻り、必ず轆轤を回すことにしていた。目覚める一騎をその場で迎えるのが遠見真矢であるのなら、自分は〈家〉という場で一騎を迎えたいと思っていた。この先、一騎がたとえどこへ行こうと、そうしたかった。

それに、自宅で土に触れることは、史彦にとっても必要な行為だった。竜宮島にいたころから培ってきたこの手業によって、今もなお自分を見失わずにいられる。むしろこのような状況下であるからこそ、いっそう紅音に教えられた対話の方法に向き合い続けるべきだった。土に触れ、それがどんな性質を持つのかを知り、その土にふさわしい器へと形作りながら、対話を切り開く道を思考していた。

腰掛けた一騎は、壁側にあるものを無言で眺めていた。壁には木棚が設えられ、史彦が作った器が並んでいる。その上には、竜宮島を上空から撮った写真が飾られていた。それらに視線を注ぐ一騎の横顔は、驚くほどに亡き妻に似ている。いや、さざなみ一つ立たぬ水面に似た静けさは、むしろ紅音の姿を写したあのフェストゥムかもしれなかった。その心に何を抱いているのか、一見して何も見えない。以前は見えていたものも見えなくなった。それが、竜宮島ミールの祝福であり、一騎の選んだ道であることを史彦は知っている。けれど、見えなくなっただけで、一騎の心は今も確かに存在していると史彦は信じていた。

「また、増えたな」

ぽつんと一騎が言った。その言葉に、史彦もああ、と頷き壁へと目を向ける。

「ずっと作ってきたからな」

自分が島にいない間にも、新しく史彦が作った器があることに気づいたのだろう。一騎がちゃんと一つ一つを憶えていて、目を留めてくれることが嬉しいと思う。

「父さんの器が、こんな風に並んで増えていく」

一騎は器を見つめたまま、かすかに目を細めた。

「父さんの、対話の証だ」

その言葉に、史彦は思わず胸を衝かれた。

海神島でも器屋の看板を掲げることは史彦が望み、決めたことだ。ようやっと歪まなくなった器。新しい場所でも変わらずに作り続けられたなら、それは一つの前進だと思った。海神島での器作りは、土を探し、選ぶことからはじまったが、その作業は復興作業の中で思いのほか難航した。ここにあるものは、慣れていた竜宮島の土とは違う。あちこちから採ってきた土をひたすら練り、成形して実際に焼くも、その課程で失敗することの繰り返しだった。器が歪む以前の段階から、史彦はやり直すことになったのだ。それでもどうにか適した土を見つけ、必要な水の塩梅を見つけ、何度も土を練って、ようやく器屋としてやっていけるようになったのが、海神島に入植して半年を過ぎたころのことだった。最初に焼き上がった器は史彦と一騎と、そして幼い総士がこの家で使うための器となった。初めて人前で売ったのは、神社の境内で開かれた青空市だった。最初の客人は千鶴だった。今では、遠見家をはじめとして、竜宮島やシュリーナガルの人たちも、史彦の作った器を使ってくれている。

「父さんが対話を諦めなかった証だ。憎むんじゃなく、理解しようとしたから。きっと、これからも父さんの器が増えていく」

「紅音が、……お前たちが教えてくれたことだ」

「もう、父さんのものだ」

一騎は器から史彦に顔を向け、穏やかに言いきった。その言葉に、史彦はふいに形容しがたい寂しさが去来するのを感じた。

「また行くのか」

一騎が目覚めたということは、次の皆城総士探索が始まるということでもある。一騎たちが島にいる時間は、もはやほとんどない。

「ああ。それが、俺の今ここにいる理由だから」

表情のうかがえないその瞳は、すでに自分がこれから行く場所を見つめている。

だが、現状は海神島のコアでさえ総士の居場所を見つけられずにいる。アショーカが成長するたびに、その力も育っているが、探知能力にはまだ限界があった。日野美羽も彼女の〈お話〉を続けているが、空に君臨した絶望(マレスペロ)の月が、それを阻んでいる。

島の居住区の日常を維持させつつ防衛強化を続けているものの、打開策が何一つないまま、島の外でベノンは支配力を強めており、一体いつまでという焦りと無力感がアルヴィスの人々の間に根を張り始めている。皆城総士の奪還は、もう絶望的だという声も多い。その中で、海神島のコアと日野美羽だけが、総士は必ず見つかると口にする。

そして、皆城総士探索に向かう息子もまた、変わらず同じ意思を抱いていた。その容姿も、意思も。ある意味でその不変だけが、この島で唯一縋れるものともいえた。

無言で考え込んだ父の姿を、一騎の琥珀色が見つめる。その色は、史彦に大丈夫だと告げているようだった。

「総士は必ず見つけ出す。俺が、迎えに行く」

揺らぎ無い声だった。その瞳がふっと和らぐ。

「おかしいかもしれないけど、こうして島の外に出て、自分の力で総士を探しに行けることを俺は感謝してるんだ、父さん」

総士、と口にしたその音に、史彦はかつての幼い息子の影を見た。

――間に合うもんかっ!

――行かせてよ、俺に行かせてよ父さん……!

もうあのころのように、息子は泣き叫びはしない。間に合わない、一人で行かせてくれと、動かぬ半身と半分見えない目で訴えはしない。真壁史彦の息子は、とうに大人になった。竜宮島のミールの祝福を受けた一騎は、自分の力で自分の選んだ道を進む。史彦にできることは、それを信じて送り出すことだけなのだ。

「……ちゃんと戻ってこい」

それだけを言うと、一騎は一瞬だけ目を見開き、こくりと頷いた。

「それで、次はどこに向かう予定だ」

「――北極だ」

わずかに沈黙した後、一騎は短く答えた。

「北極……」

かつて北極ミール〈ポラリス〉によって支配された場所。第一次蒼穹作戦で、ミョルニアからの情報獲得とジークフリードシステムごと捕らわれた皆城総士奪還のために一騎たちが向かった場所だった。そのとき破壊されたミールのかけらがアショーカとなり、アザゼル型となった。だが、そこには最初の段階ですでに探索を行ったはずだ。

「あのあたりには何も見つからなかったと報告を受けたはずだが?」

「うん。何もなかった。でも、やっぱりあそこしかない」

「本当か」

「世界中を探したけど、美羽ちゃんもそこが一番力を感じると言ってた。俺もそう思う。この探索が、俺たちの最後になると思う」

それは、皆城総士を見つけるまで島に戻ることはないという意味でもあった。

「――わかった。そういう話ならそのための作戦を立てよう。明日さっそくみんなに召集をかける。お前たち、甲洋くんや来主操にもだ。これまでの探索結果の再考と、コアと日野美羽の考えを聞き、ファフナー部隊を編成して皆城総士奪還に動く」

このことが、今の状況を打破するものになることを史彦は願った。もし、これで本当に皆城総士が見つけ出せれば、初めて故郷に戻る未来へと一歩進むことができる。

「万一に備えて、そうしてくれたら嬉しい。作戦には俺たちが先行する。――それから父さん。一つ、頼みがある」

「なんだ」

一騎からの願いは珍しかった。だが、探索に必要なものがあれば、どんなものでも用意したい。そう思って尋ね返したが、返ってきたのは史彦の想像を越えたものだった。

一騎は正面からまっすぐに史彦を見つめ、言った。

「俺が総士を育ててたこと、アルヴィスの記録から消してくれ」

「――――ッ」

史彦は息をのみ、愕然としてそのまま声を失った。何をとも、馬鹿な、とも言えず、口を半開きにしたまま息を止めて息子を見る。

「アクセスできるようなデータは全部、消すか権限で見えないようにしてほしい。島のみんなにも、頼んでほしい。総士に俺のことを伝えないように」

決して冗談などではないことは、一騎の顔を見ればわかった。穏やかな面に揺らぎはない。それは、もうとっくに一騎の中で覚悟ができてしまっているからだった。

「なぜ、そんなことが必要になる……」

ようやっと低く声を絞り出した史彦に、一騎は初めて瞳を揺らした。

「総士が連れ去られて、もう三年近くになる。三年だ、父さん。総士が、今どんな状態にいるかは、俺にもわからない。でも、海神島で過ごした時間は今の総士にはもう過去のことだ。マリスが連れて行った以上、俺たちの記憶が残っているとも思えない。でも、それでいい。いいんだ。総士が新たに選ぶために、ここで過ごした時間にとらわれる必要はない。俺とのことは、……むしろ不要なものだ」

そんなことがあってたまるかと、史彦は思った。腹の内から、やり場のない怒りと悔しさがこみ上げてくる。それなのにかけるべき言葉が口から出てこない。

「父さん。俺は、きっと総士から奪うことになる。俺たちが奪われたように」

ぞっとする静けさで、一騎は空(くう)を見つめ、呟いた。

「総士が憎むのは、俺だけでいい」

それは違う、と史彦は言いたかった。そんなのは間違っている。それは一騎たち子どもを自分たちの手で守り育てながら、同じ手で戦いに向かわせ、島のための犠牲となって命を費やすようにした自分たちが背負うべきものだった。そんな未来しか作れずにここまで来てしまった、自分たち大人こそが受けるべきものだった。それなのに何も、詫びの一つ出てこない。そんな資格さえもない。

息子が、あらゆるものを背負ってそのまま消えていこうとしているように思えて、史彦はときどき空恐ろしくなる。それなのに、一騎は皆城総士から受けることになるだろうものを、自分だけが引き受けようとしている。それをほかの誰にも許すつもりさえないのだろう。

愛し育てた自分の子どもに憎まれることを想像するだけで、身体中を針で串刺しされるような気持ちになる。それなのに、一騎はそれを一人で引き受けるのだという。

一騎の覚悟に、子どもたちに自分たちの罪を責められ、憎まれてもいいと思いながら、実際のところ、自分にはそんな覚悟などできていなかったのだと史彦は思い知った。子どもたちの力に頼り、どこかで許されたいと願っている。

なんたる浅ましさか。史彦は内心で呻いた。

「――一騎。海神島で命を得て、ここで総士くんが育った事実は消えない。仮に、育て親としてのお前の存在が総士くんの中で消えるとしても、お前が与えたものがなにもかも無かったことにはならん」

史彦が忘れることもない。この海神島の家で響いていた子どもの笑い声、それに相づちを打つ一騎の声を。子どものために食事を作り、それを喜んで食べる子どもの様子。二人に会うためにこの家に集った仲間たちのこと。今史彦が座るこの場所で、ともに土に触りもした。一緒に作った器は、今もこの家にある。同じ時間を過ごしたみんなが憶えている。

うん、と一騎は頷く。すべてを懐かしむように。

「でもそれは、俺たちのためだったんだと思う。この島でやり直すために、希望を信じるために、総士が俺たちにくれた時間だ。俺は、楽しかった。総士と過ごした時間の、ひとつひとつが。大切で、幸せだった。総士の手をひいて毎日海を見に行ったこと。総士の疑問に一つ一つ考えながら、答えたこと」

一騎は自分の右手を見つめ、穏やかに目を細めた。

「俺も全部憶えてる。ここにあるよ、父さん。だから俺はこの先の道を選べる。総士を信じられる。いつか竜宮島へ辿り着ける日を信じられる」

失ったものを数え、ただ喪失を嘆くよりも、得たもの、遺されたものを感謝する。

確かに自分たちはそうであろうとし、子供たちに教えたはずだった。今になって、その途方もない責任と痛みが、波のようにうねって心を食い荒らそうとする。何度、この痛みを経験するのだろう。これまでも、そしてきっとこれからも。

――ああ、それでも俺たちは。

歯を食いしばる史彦に、一騎は言う。

「そうだろ、父さん」

息子は、どこまでも凪いでいた。

そのどこまでも透き通った穏やかさに、史彦は静かな寂寥と安堵と、行き場のないやるせなさとを同時に感じながら、目の前にある土の塊に触れ、手のひらでそっと撫でた。

■カタチにならなかったモノたち

■■■のフェストゥム

島にいた。

我々は小さな島に、いた。世界から隠された、とても小さな島だった。痛み、苦しみ、悲しみはどこにもなかった。我々を苦しめていたものはどこにも。

島には子どもがいた。

この島には子どもの形をしたフェストゥムと、フェストゥムの祝福を受けた人間と、そしてフェストゥムでも人間でもない……いやフェストゥムであり人間でもある、そう人間の子どもがいた。その島で、我々は暮らしていた。人間のように、暮らしていた。

子どもは最初こそときどき帰りたいと泣き叫んだが、その成長と共にすぐにこの島が彼の家になった。故郷になった。最初から自分はこの島で暮らしていたのだと子どもは信じた。

子どもが笑うと、子どもの形をしたフェストゥムは笑い、その眷属である我々も、笑った。その揺らぎは心地よく、そう心地よかった。

これがヘイワなのだと、マレスペロの祝福を受けた人間が言った。

たとえ島の外で何が起きていようと、ここだけはヘイワなのだとマリス・エクセルシアというエスペラントは言った。自分たちの誰も犠牲にしない、犠牲にならない、ヘイワでコウフクな島だと言った。それを守るためならどんなことでもする、奪ってでもそうするのだと。

真実など必要ないとマリスは言った。真実が犠牲を生む。ならば、そんな真実は最初から必要ないのだと。人間の子どもが真実に触れようとするたびに、マリスはそれを消した。

彼の思考に歪みがあることを我々は知っていた。彼の心の、その奥底にはいつも怒りと憎しみと、そして拭えない悲しみがあった。それは暗く、冷たく、そう……我々の、マレスペロの持つものによく似ていた。けれど、その暗い心も、この島にいるときは和らいでいた。だから、やはりここはとても良い場所なのだと我々は理解した。

ずっとこのときが続けばいいと思っていた。それが続くと信じていた。マリスが言ったことを、我々は信じた。

だが、我々の島に外から入り込んだ者がいた。ずっと隠していたのに。ずっと隠れていたのに。

そしてその者を引き入れたのは、我々と共に暮らしたあの人間の子どもだった。子どもは真実に手を伸ばし続け、ついに掴んだのだ。それが我々の平和の崩壊であることも知らず。

フロロが叫んでいる。髪を振り乱し、泣き叫んでいる。

「行かないで!」

行かないで、行かないで、行かないで。

彼女に呼応し、我々も叫ぶ。

行かないで、どうか行かないで。

奪わないでくれ。どうか、このままでいさせてくれ。ここはヘイワで、そう平和で、幸福だった。これが幸福なのだと我々は知った。

それなのに、何が間違っていたのだろう。何が悪かったのだろう。

フロロの、レガートの、セレノアの怒りが伝わってくる。マリスの憎しみが、我々に入ってくる。彼らが我々になる。先ほどまで穏やかで楽しかったものが、食われていく。

「許さない……!」

我々はともに怒り、憎み、それを〈敵〉へと向ける。我々から奪おうとするものへ、これ以上奪われないために、奪おうとした。我々の平和のために。

そうだ、必要なら奪えばいい。それは、人類から学んだことだ。奪えばそれで良いはずだった。だからそうしてきた。それなのに、どうしてなにも得られないのだろう。どうしてこんなにどこもかしこも痛いのだろう。悲しいのだろう。

ああ、島が壊れていく。バラバラになって、引き裂かれて、砕けて、なくなっていく。

あの平和な島はもう、ない。そこにいる我々もいない。

目の前の漆黒の恐ろしいイキモノが瞳を金色に輝かせ、右手を強く握りしめた。

パキン、と音がする。

――あ。

その瞬間、本当に終わるのだと知った。

我々は何かを手に入れられそうな気がしたのに。ここでもっと、幸福で、平和な、何かになれそうな気がしたのに。人間のように、人間そのものに、

――我々が、我々と、我、わたし、わ、た、し、

――ワタシが。

つかめそうに思ったそれが、バラバラになる。

すべて、消えていく。我々の、わたしの、なにか。失いたくない大切ななにか。

楽しい、嬉しい、幸福だと感じたナニカ。

いやだ、消えたくない、奪われたくない。これをもっと感じていたかった。それなのに、どうして奪うンダ。悔しい、悲しい、憎い――憎い! 奪ってやる、殺してやる!

――違う。嫌だ、もうそんな感情はいらない。憎みたくない。だって、こんなに痛いのに。

かなしいのに。ねえ、助けてくれ、助けて。

こわいよ、いやだよ。ここで終わりたくない。消えたくない。このまま何も無くなってしまう。どこからも消えてしまう。そんなのはいやだ。

痛いよ、痛い、いたい。

ここにいたい、ここにいたいよ。

ああ……。

――生まれたいなあ。

■Finis

■手に託された、灯火の匣(はこ)

春日井 甲洋/真壁 一騎

みなが帰った喫茶楽園で、一騎は目の前に灯籠を置いたままそれを眺めていた。皆城総士にお前が流せと手渡された灯籠。そこには〈皆城総士〉と名前が刻まれていた。

甲洋は、そうして灯籠を見つめている一騎をそのままにして、喫茶楽園を片付けていた。竜宮島に戻ってから、優先的に立て直された〈楽園〉は、かつてと同じようにみなの集まる場所となった。甲洋の居場所も、当たり前のようにしてここにあった。

甲洋と一騎は、祭りが終わったのち準備が整い次第、竜宮島を発つことになるが、喫茶楽園はこのまま営業を続けるということになっている。後輩たちが言い出したことだった。

「先輩たちが島の外に行っても、みんな変わらずここに集まるとは思うんですが、せっかくなら俺たちでも何か提供できないかと考えまして」

そう彗が切り出し、零央と美三香が続ける。

「とりあえず、カフェタイムだけということにすれば俺たちでもやれます」

「零央ちゃんはケーキが作れるし、あたしも手伝えるし! いいですか? 甲洋先輩!」

真剣な口調で許可を求められて、思わず甲洋は吹き出してしまった。

そんなことは自分が了承を出すまでもなかった。甲洋がいない間も、島のみんなが甲洋の家でもあったここを守っていた。竜宮島の〈楽園〉にしてくれたのだ。溝口がいて、一騎が料理を作り、真矢がホールスタッフをし、料理を食べる少しずつ人の輪を広げていった。自分たちが……とりわけ一騎がいなくても、変わらずそれを受け継いでくれるというのなら、それほど嬉しいことはなかった。一騎がいなくても、自分がいなくても保たれていく、みんなのための楽園。それは素晴らしいことだと、甲洋は心から思う。ここはしっかり守っているから、安心して行ってきてほしい。そう言われているようにも感じた。

海神島の喫茶楽園の方も、そこで店を引き継ぎたいという人が何人かいると聞いている。第六次蒼穹作戦が最後になるとわかっていたから、もともと設備はすべて確認して、わずかな私物も片づけてしまっていた。海神島での居場所と大切な時間をくれたことに感謝して。それがまさか、海神島でも楽園を残したいと思ってくれるとは望外の喜びだった。お節介かもしれないが、一騎と相談してこれまで作ったレシピを置いてきた。きっと次に海神島を訪れるときは、海の見えるあの美しい店は、また新たな賑わいを見せていることだろう。

今日、灯籠作りのために集まったこの日が、甲洋と一騎にとって竜宮島での日々の一区切りとなる。最後に西尾里奈も足を運ぶことができて良かったと思う。立上芹に抱きついて泣いていた彼女。灯籠流しには絶対に参加したいからと、目覚めてからのリハビリに励んでいると剣司から聞いていた――。

甲洋はシンクを磨く手を止め、一騎の向かいにある自分の作った灯籠に目を向けた。ショコラの名前を刻んだ灯籠。きっと、自分はこのためにもう一度竜宮島に戻ってきたのだと思った。羽佐間カノンがその命を使いきって掴んだ未来で、甲洋はマークフィアーと共に帰還した。なぜ自分が戻ったのか、なんのためであるのか、甲洋はよく理解していた。彼女が残した座標を受け取り、約束した。必ず、みんなの島を守ると。

もとより、島と大切な仲間の信頼があったからこそ得た命だった。この身を失うことなどとっくに覚悟していたはずなのに、また島に生かされた。そのことを感謝している。そして、だからこそ島の外へ行けるのだ。

戦うため、守るためにではない。自分が、世界を見るために。

「あれ、一騎……いないな」

片付けを終えバックヤードから戻ってくると、座っていたはずの一騎が灯籠ごといなくなっていた。甲洋は目を瞬かせ、仕方ないなと苦笑した。

姿が見えなくなっても、不安はない。特に声をかけることもせずにいたのは、灯籠を前にして揺れる一騎の心を感じたからだ。それは、決して不安定な揺れ方ではなかった。

ずっと闇に食われて見えなくなっていくばかりだった一騎の心は、今はほんのりと明るい。それは分厚く垂れ込めた雲の隙間から一条の光が差し込むのに似ていた。一騎の闇を切り裂いたのは皆城総士だった。かつて一騎を深い海の底の闇に突き落とすことになったのは皆城総士だったけれど、そこから掬い上げるのも皆城総士だった。一騎自身、まったく想定していなかっただろう。甲洋は、これまで何度となく地平線を越えかける一騎を操と共に引き戻してきた。一騎が、地平線を越える総士と共に行こうとしたあの日から。この役目もまた、終わったのだと知った。

少しずつ、一騎は自分の明るい世界を……本当の蒼穹を取り戻していくのだろう。時間をかけて。

ひととおり片付けが済んだのを確認して、喫茶楽園の外に出る。看板はとっくにクローズになっていた。真矢たちが、帰るときにそうしてくれたようだった。

一騎の気配は近くにある。甲洋はそれを確かめると、店の前の水路を越えて道路を渡り、ゆっくりと階段を降りて浜辺へと向かう。浜辺には点々と足跡が続いている。それを辿った先に、一騎はいた。

膝を抱え、ぽつんと海を見つめて座っている。その右隣に、総士の灯籠が置かれていた。一見して、何を考えているのかわからない。知らない人が見たら何事かと思うだろう。それでも、今の一騎に、これまであったすぐにも手の届かない向こう側へ行ってしまいそうな危うい希薄さはなかった。ただどこまでも静かに、波打ち際の手前に座っていた。

甲洋は一瞬立ち止まってから、再び足を進めて一騎に近づいた。そばに立ち、声をかける。

「もうしばらくしたら日が暮れる。時間になるよ、一騎」

「ああ」

振り返ることなく、一騎が答える。甲洋は少し考えてから、一騎の左、灯籠とは反対側に腰を下ろした。砂の擦れる音、穏やかな波の音が甲洋の耳に優しく響く。

今ごろ、鈴村神社では祭りの準備が進んでいることだろう。溝口はすっかり張りきって、祭りの開催が決まってからというものそちらにかかりきりになっていた。今日はまだ一度も姿を見ていない。

竜宮島での祭りか、と改めて感慨深く思う。本当にこんな日が来るとは思っていなかった。

これまで、海神島では灯籠流しをやってこなかった。盆の時期には、毎年祭りをやって、子どもたちと一緒に盆踊りも踊ったけれど、灯籠は流さなかった。それは、流すのなら竜宮島でという思いがみんなの中にあったからだ。帰るのも、送るのも、竜宮島でやりたかった。ここが帰る場所だと、また会おうと呼びかける儀式は、いなくなった人たちの記憶が残る竜宮島の、常夜灯が瞬く場所でなくてはならなかった。

剣司と咲良も、やっと澄美を送れると喜んでいた――。

そんなことを思い返しながら黙って座っていると、一騎がぽつりと呟いた。

「来主の灯籠も、流すんだな」

甲洋は目を伏せ、静かに頷いた。

「うん。容子さんが準備してる。このあと容子さんのところに行くよ。俺も、運ぶのを手伝いたいから」

翔子、カノン、そして。

操のことを思うと、常に、甲洋の中には痛みと切なさがこみ上げる。同時に、彼がなんとしてでも存在を続かせるために最後まで抗ったことを嬉しいと思う。

海神島にたどり着いてから、甲洋は驚くほど多くの時間を操と一緒に過ごした。操はいつまでもショコラには慣れなかったが、それ以外では容子や甲洋のそばをついて回り、あれこれとわからないことを尋ねてはいろんなことを覚えていった。いつかの夏祭りの準備では、保たちの提灯作りにも参加していた。祭りの当日は、甲洋の腕をひっぱりながら、どれが自分が作った提灯かを指さし、賑やかにしていたのを記憶している。

とりわけ、第五次蒼穹作戦で皆城総士奪還に失敗してからは三人で過ごした。自分と一騎と、そして来主操の三人で。どれだけのことを語り合っただろう。今のこと、未来のこと。海神島の喫茶〈楽園〉で、操の艦であるボレアリオスで。それは島以外で得ることのできた、大切な場所であり、時間だった。まるで家族のように過ごしたと思う。実際、家族のようなものだった。

「来主が行くときは、俺たちがそばにいるって言ったのにね」

海を見つめながら、甲洋は呟く。

それが、ボレアリオスミールのコアとしてもうすぐ生まれ変わる操のために、自分と一騎ができることだと受け入れていた。ずっとそのつもりだったのに、マークレゾンに同化されようとするクロノスを見て、咄嗟に自分たちの喉から迸ったのは操の名前、そして行くなという叫びだった。

もっと操に何かしてやれたんじゃないか。ときおり、そんなことを考えてしまう。自分は、もっと操といたかったのだとわかっていた。生まれ変わることを、きっとどこかで受け入れてきれていなかった。容子を悲しませたくない、だから死にたくないのだと、死の意味と、そこに抱く己の感情を自分で理解し、ぽろぽろと涙を流した操を、決してあんな形で行かせたくはなかった。

甲洋の後悔を優しく押し包むように、一騎が言った。

「聞こえてたよ、俺たちの声が」

柔らかな、けれどくっきりとした一騎の声に、じわりと熱いものが胸の奥にこみ上げる。

「そうだね。俺も、そう思ってる」

「だから、生まれて来ることを選んだんだ。俺たちの誰よりも先に、未来に行った。島に辿り着いたんだ」

海神島の方が多くの記憶があるだろうに、操が望んだのは竜宮島に根づくことだった。おかあさんと呼んだ羽佐間容子の故郷。容子の娘たちの記憶を抱く島。大好きなおかあさんの島を操は選んだ。

竜宮島に甲洋や一騎がこうしてたどり着けることもまた、操は信じてくれていただろう。竜宮島に戻ってから、操が根づいた場所に向かったけれど、操は遅いよと笑っていたのかもしれない。島の中心から少し離れたところにあるその湖は、アルタイルが眠っていた場所だ。ぽっかりと頭上が開けていて、眩しいほどに太陽の光が降り注ぎ、青い空がとてもよく見える場所だった。

今日操の灯籠を流すことは、これまでの操を島から送り、新たな操に出会うためのはじまりの儀式でもある。

一つの区切りを迎えるのは一騎も同じだった。

(続く)

■同じものを見るために

西尾 里奈

「里奈さん、平気? 休もうか?」

「え?」

かけられた声に、里奈はぽかんと口を開けて傍らに立つ彗を見た。その顔には、里奈への不安と心配の色がめいっぱいに広がっている。竜宮島の斜面に伸びる路地を歩いているうち、いつの間にか道の途中で立ち尽くしていたらしいと、里奈は気づいた。

リハビリを兼ねた散歩の途中だった。三年もの期間を生命維持装置の中で過ごしていた身体は、肉体維持のための最低限の筋力しか残っておらず、自由に外を出歩けるようになるまでには、まだしばらくの時間がかかりそうだった。それでも剣司の診察と彗の献身的なサポートもあって、アルヴィス内部はすぐに動けるようになり、その後経過良好として海神島から竜宮島に移った。

彗に支えられながら、祖母と一緒に竜宮島の地を踏んだとき、里奈は自分は夢の続きを見ているのだろうかと思った。ずっと帰りたかった故郷。懐かしい景色。島を吹き抜ける風は、おかえりとささやくように優しく里奈を取り巻き、髪の毛を揺らした。

穏やかな潮と、草木と、かすかに華やぐ花のかおり。

おかえり、おかえり。ずっと待ってた。帰ってきてくれてありがとう。

――夢じゃない。

そうだ、夢のはずがない。竜宮島が沈んでから五年もの月日が経った。その中で、故郷に帰れた人と帰れなかった人がいる。そのことを自分はもう知っている。

目が覚めたあと、端末を片手に今の身体の状況と、今後の検査とリハビリスケジュールを説明する剣司に、「遠見先生は?」と聞いたときの剣司と彗の顔を、里奈はこの先も忘れることはできないだろう。知らないところで、知っている人たちがいなくなっていた。昏睡状態の里奈を利用した敵の作戦によって。

眠っている間に戦いは終わっていて、あたしはこうして動く身体で島に戻れて。

――夢じゃ、ない。

喜びと、悲しみ。その両方が里奈の心を嵐のように揺さぶり、突き刺し、そして最後に優しく包み込んだ。ぺたりとその場に座り込み、しばらくして声を上げて泣き出した里奈を、彗がおろおろしながら抱きしめてくれた。そして側に立つ祖母は、涙を滲ませて里奈を見つめていた。

あのときぼろぼろと流した涙は、そのまま結晶のようになって今も里奈の心の中に根を張っている。

つきりと痛んだ胸をそっと右手で押さえれば、首にずっと掛けているお守りが指先に触れた。何度も紐を付け替えながら、もはやまるで自分の一部のようになっているそれをそっと包み込む。かすかに唇を震わせ、目を伏せて微笑んだ。

「……あは、ちょっと座ろうかな」

素直にそう口に出すと、慧が心得たように頷く。手を引かれながら坂の途中にある小さな公園に向かい、柵の手前に置かれたベンチに腰かけた。

普段、猫たちがのんびりとひなたぼっこをしているその場所は、今日はひどく閑散としている。それでも残っていた一匹が、訪れた人間たちを見てピンと耳を立てた。それからうっそりと寝転がっていた身体を起こして、少し離れた日向へと移動していった。その様子にぼんやりと視線を送っていると、慧が気遣わしげに里奈の顔をのぞき込む。

「里奈さん、本当に大丈夫? 苦しくない?」

目覚めてからというもの、ずっとこんな顔を見ていると思う。まして昏睡している間のことを考えるだけで胸が苦しくなる。それでも里奈は笑って慧の脇腹を肘で小突いた。

「慧、あんた心配しすぎ。……でも、うん、少しだけ肩貸して」

「いいよ。里奈さんの気の済むまで。膝でもいい」

「あんたねえ……」

弱音を含んだ里奈の甘えを悟ってか、真剣にそんなことを返してくる慧に内心で泣き出しそうになりながら、隣に座るその身体にもたれかかる。

自然と力が抜け、ほうと息が漏れた。パイロットの中でもっとも背の高い彗は危うげなく里奈の身体を支えていた。昔はそんなことをしようものならひっくり返りそうなくらい線の細い少年だった。でも、もう彼は揺らぐことはない。

竜宮島の空気を肺いっぱいに吸い込み、心を落ち着けて目を上げれば、ここからも海がよく見えた。少し先に見える大きな影は、近くに碇泊している海神島だろう。天までにょっきりと伸びたアショーカも、今日のように晴れた日はよく見える。空を見ても、海を見ても、里奈の中にわきおこる恐怖はもうない。その先に忌避すべきものも、これ以上里奈の大切なものを奪っていくものもないからだ。

――ここが、現実の竜宮島。

また、胸が軋むように痛んだ。

頭で分かってはいても、いまだにあの夢の残滓は亡霊のごとく里奈にまとわりついて、ときおり夢と現実の境をあやふやにさせる。つい先ほども、ふと島の中で立ち尽くしてしまったように。それでも夢は、夢だった。どちらが現実かを理解するたび、里奈はいつだって途方もない痛みと悲しみに襲われた。

「……あたし夢を見てた、ずっと」

慧に寄りかかりながら、里奈はぽつんと呟いた。

「おばあちゃんがいて、暉がいて……慧、あんたがいる平和な竜宮島の夢。夢の中にいるあたしは、それが夢だなんてちっとも思ってなかった。暉が嫌がるせいでクーラーのついてない、あのいつもの西尾商店でうちわをあおぎながら店番をして、ときどき来るお客さんの相手をして。そうこうしたら電話が鳴って、あたしは彗の声を聞くの」

「里奈さん……」

慧の顔が苦しげに歪む。

「里奈さん、聞こえる? っていう慧の声。あたしは、聞こえてるよって答える。電話が鳴るのが楽しみだった。慧の声をいつも待ってた。西尾商店のあたしの居場所で。しあわせで、穏やかだった。でもね、でも、」

――暉。

生まれてからずっと一緒だった双子の片割れ。もう一人の自分のような存在だったのに、話せるようになってから里奈とは別の考えを持ち、さらには世界を知りたいといって島を出た。勝手に里奈を守り、願いを託して置いて行ってしまった、たった一人の弟。

――あなただって、暉さんを犠牲にして生き延びたくせに。

夢の中で、里奈をあざ笑うそんな声を聞いた気がした。一方で、その声は自嘲のようにも響いた。

違う、暉はそんなつもりでいなくなったわけじゃない……! 暉はあたしを守ってくれた……暉は……。

そう言いたかったのにできなかったのは、そのまま夢の中に囚われ続けたのは、自分がどこかでそう思っていたからだ。言い当てられたと思った。暉の生存限界が迫っていたことも、里奈の未来を暉が望んだこともわかっていたけれど、暉の命という犠牲の上に自分がいることを知っていた。どんなきれい事を並べ立てたところで、必要な犠牲などあるはずがない。生かされた……その事実を、肯定などできなかった。

――あたしも、きっとあんたも……マリス。

命のバトンなんか、そんなもの受け取りたくなかった。暉を犠牲にして生きている自分が、里奈は許せなかったのだ。

たった一人きりで受けた成人式。一人で着る大人用のアルヴィス制服。海神島の平和の中で過ごす自分が、どこかちぐはぐに感じられた。なんで? とずっと思っていた。

暉からもらったお守りの中身は空っぽのまま。大切な人がそばにいて未来の約束をしたのに、どこか空っぽの自分。やっとたどり着いた今を否定したくない自分と、それを受け入れきれていない自分。

――やだよ。ねえ、行かないで。置いてかないで。――暉。

竜宮島で暉の灯籠を流せば、それが一つの区切りとなるのだろう。けれど、そう簡単に割り切れるほど自分が強くはないことも里奈は知っていた。灯籠流しは、この先も続いてく現実の始まりでしかない。ここは、暉のいない世界だ。

本当はそんなこと、わかりたくはなかった。それでも現実を選べたのは。

「慧」

里奈は震えそうになる息を吸い込み、隣の慧の名を口にして笑った。

「呼んでくれて、ありがとう。あたしに戻ってこいと言ってくれて」

自分が誰なのか、どこで生きるべきなのか、それを思い出させてくれたのは慧だった。自分がどんな状況にあったのか、敵にどう利用されたのか、そのことでどれだけの犠牲が生じたのか、里奈はもう知っている。彗もまた、利用されて島に危機をもたらしてしまったということを。その上で、彗に改めて伝えたかった。

「待たせて、ごめん。ごめんね、慧」

暉がいなくなってからも、ずっと彼はそばにいてくれたのに。

慧の顔がくしゃりと歪み、引き結んだ唇がかすかにわななくのが見えた。目覚めたときのように、また泣かせてしまうのだろうかと思ったが、だが慧は涙を零しはしなかった。

「俺の声を聴いてくれたのは、里奈さんだったから。姉さんがいなくなってから、父さんと母さんに届かなくなっていた俺の声を聴いて、あの家の中でどこにもいなかった俺を見つけてくれたのは里奈さんだった」

里奈の顔をのぞき込み、かつての男の子が正面から告げる。

「やっと、自分の力で取り戻せたんだ。届いたんだ。だから俺は、ずっと呼ぶよ。里奈さんのこと」

「うん」

「これからも何度だって呼ぶよ」

「……うん、慧」

――慧。

呼んでほしい。その声に、里奈もまた何度だって耳を傾け、応えるだろう。そうして、そのたびに里奈は自分がいる場所を確かめることができるだろう。

「たくさん呼んで。あたしも、慧のことを呼ぶから」

――何度だって。

あの幸せな偽りの夢が、この先の里奈を引きずり込むことはもう二度とないだろう。

喫茶楽園で仲間たちと再会し、暉の灯籠を流した翌日、里奈はメカニックチームが忙しく立ち回る格納庫に立ち、整備される機体を見上げていた。

端末を手にした保が、表示される数値を確認しながら作業員に細かく指示を飛ばしている。そのすぐ横にはイアンが控え、時折保に何事かを質問していた。みなに共通しているのは、その表情が明るいということだ。

機体は二体。マークアバドンと、マークアレス。

マークアレスの姿を、里奈は今ここで初めて目にしていた。一騎がまーくアキレスをザルヴァートル化した機体だと聞かされても、最初は意味がよくわからなかった。なにそれ、どういうこと。一騎先輩どうなってんの、などと思ったりもした。

でも、こうして実際に機体を見ていると心に触れるなにかがある。そのなにかはこの機体が整備されている目的を知ったときにチカチカと輝きを放ち、里奈の中で澄んだ音色を響かせた。

ああ、そうかと里奈は思う。

「連れて行ってくれるんですね、暉を」

機体を見上げながらそう口にすると、里奈の隣に立っていた人物が「ああ」とはっきり頷いた。

「一緒に行く」

(続く)

■旅立ちのその先で

真壁 一騎/春日井 甲洋

一騎、と名前を呼ばれて振り返った。

朝、竜宮島を発ってから初めて降り立った陸地でのことだった。先を急ぐ任務もなければ、そもそも目的地が定まっているわけでもない。お互いとくに休憩を必要とする身体でもないのだが、どちらからともなくここで一度足を止めようということになったのは、そろそろ日が暮れることを察したからだった。

生き物ひとつ見当たらない、海を大きく望んだ崖上で、マークアレスの装備を確認していた一騎は、甲洋の呼びかけに首を傾げた。

「どうしたんだ、甲洋」

甲洋の声には困惑が滲んでいて、それはこれまで一騎があまり耳にしたことのない類いのものだった。

「覚えがないものが装備されてる」

「なんだ、それ」

その手にあるものに、一騎も目を瞬かせた。甲洋は黒いひと抱えほどの収納ケースを抱えていた。ファフナーのコクピットを確認していて見つけたものらしい。

器の整備状況と装備については、出立前に保たちと入念に確認を済ませているはずだ。それ以外に何か追加の装備でもあったのだろうかとケースの留め具を外して開けた瞬間、甲洋と一騎は「あ」と異口同音に洩らしてから顔を見合わせた。

その中に収まっていたのは、大小さまざまな包みの数々だった。そのいくつかは丁寧に包装紙でラッピングされ、さらにはリボンまで巻いてあるものもある。

「プレゼントか? これ」

「確かにそうとしか見えないけど……」

一体何のプレゼントだと言うのだろうか。

二人して呆気に取られたままそれらを眺めてから、甲洋が、とりあえずシンプルな箱に入った大きめの包みを引っ張り出した。箱の蓋を開ければまず目に入ったのは「剛瑠島勤務メンバー一同」と書かれたカード。次いでその下にあるものに再び驚き、絶句する。

それは、アウトドア用のコーヒーセットだった。黒い携帯用収納ケースの中に、コーヒーミルとケトル、メタルフィルターと布フィルター、それからブラシがきれいに並んで収まっている。箱には紙袋も添えてあり、中にはコーヒー豆の袋が三つ。表には付箋が貼りつけてある。そこには溝口の文字で、《とっておきの楽園ブレンド、楽しめよ》と走り書きされていた。

甲洋と一騎はもう一度顔を見合わせた。

「一騎も、コクピットを確認してきたら?」

「……ああ」

胸が、とくとくと動悸している。それは期待による興奮だと一騎にはわかった。

そして機体に引き返した先で自分のコクピットを確かめてみれば、やはり足元の収納スペースに見覚えのないケースが収められていた。もちろん甲洋と同じ形状のものだ。手にかかる重みを感じながら引っ張り出し、腕に抱えて甲洋のところに戻る。

「あった?」

甲洋が笑いながら尋ねてくる。一騎もまた微笑み、ケースを見せながら頷いた。

(続く)

■希望を抱き続けるもの

皆城 総士/ルヴィ・カーマ

「美羽が寂しがってる」

総士は、隣にいる小柄な少女に話しかけた。

竜宮島への帰還が叶ってから、海神島のコアであるルヴィ・カーマもまた、ディランと共に竜宮島へと降り立った。出迎えた美羽へとルヴィが駆け寄り、お互いに抱き合う様を、総士はその後ろから見守っていた。そこにはコアであることも、エスペラントであることも関係なく、大きな試練と戦いを終え、生きて再会できたことを心から喜び合う〈友〉としての姿だけがあった。

だが、美羽が竜宮島に帰還した以上、二人の別れの時間も近づいている。美羽は竜宮島のエスペラントであり、ルヴィは海神島のコアだった。これからは、それぞれの地で生きていくことになる。互いに通信は可能だとしても、直接会うことは難しい。

「はい。私も同じ気持ちです」

総士の言葉にルヴィもまた頷いた。その顔には、美羽が浮かべるような感情の揺れは見いだせなかったが、彼女が心からそう感じていることを総士は悟っていた。命を得たその日からずっと美羽と共に海神島に在り、美羽とお話してきたのがこのコアだ。彼女が美羽の親友であったエメリー・アーモンドの生まれ変わりであることを差し引いても、ルヴィという存在が美羽にとって大きな拠り所であり、彼女の力と役割を唯一理解し、導ける存在だったのは疑いようがない。だが、コアであるルヴィにとっても、美羽は同じほどに大きくかけがえのない人であるのに違いなかった。小さな両手を胸の上に重ね、ルヴィは微笑む。

「でも、この寂しさがあればこそ私は美羽をずっと想っていられます。これもまた美羽のくれた大切なつながり。私を私にするもののひとつ。だからまた会える日を、信じて待つことができます」

「そっか」

そのよすがは、すぐには……いや、たとえ二度と会えないとしても、自分を、自分たちを、あの真壁一騎を、名前も知らない誰かを生かすものなのかもしれない。

「大丈夫。私たちは、きっとそう長い別れにはなりません」

美羽を案じる総士の心を汲み取ったのか、ルヴィが総士を励ますように言った。

灯籠流しのために竜宮島に帰ったものの、海神島での暮らしを続けることにした人たちもいる。彼らはまた来年、故郷で大切な家族を迎え、また送り出すために竜宮島へと戻ることだろう。ルヴィは、今回のように竜宮島の近くまで艦を移動させるつもりがあるのかもしれなかった。あるいはその逆もあるだろう。竜宮島の墓地に建てられた墓には、いずれも鮮やかな花たちが生けられて島風に揺れている。二つの故郷、どちらも大切に生きていく。どちらか一つだけを選ぶ必要はないのだった。

(続く)

■Caelum

■明日(あした)の家の子どもたち

皆城 総士/日野 美羽

目に痛いような蒼穹が頭上に広がったその朝、漆黒の大きな鳥を思わせる機体が、翼を大きく翼を広げて上空を旋回し、地平線の向こうへと飛び立っていった。隣に並ぶもう一体と並び、夜明けの太陽のごとく鮮やかに発光するスタビライザーの残滓を空に煌めかせて。巨大な機体は瞬く間に点となり、やがて地平線へと消えた。

総士は、ほかの面々が立ち去ってもひとり山にしばらくの間、残っていた。両拳を握りしめて、蒼穹と海のあわいを見つめ続けていた。

結局、総士は美羽や真矢と一緒に日野家で暮らすことになった。家事の分担はおおむねうまく回っている。というよりは、海神島で遠見家の世話になっていたときと同じだ。つまり、丸くおさまったということでもある。

日野家に移ることを真壁史彦に伝えたとき、彼はその巌のような面に安堵したような微笑みを浮べてみせた。地上の家々はほぼ復興完了の目処がたっており、退去未定者は総士だけであったらしい。それでも今後のことを考えて――例えばアルヴィスにいた方が便利であるとか、あるいは一人で過ごしたくなったときとかだ――アルヴィスに部屋をもらうことは可能なのかと聞いたところ、史彦はハッとしたように一瞬動きを止めたが、すぐにまるで何もなかったように総士を見た。

『……アルヴィス居住区の部屋は、誰の登録もない。すべて使用可能だ。もし君が望むのであれば、いつでもアルヴィスに部屋を用意しよう。今使っている部屋でもいい。ただ、そのときはちゃんと真矢くんたちと相談してからにしなさい』

目を細めたその顔は、どこか懐かしささえ感じさせるとても優しいものだった。

そうして日野家で美羽と真矢と一緒に暮らすようになってからも、総士は竜宮島で少しずつ、けれど確実に蘇っていく島を地上で見ていた。そして、そのたびに、自分が育った〈竜宮島〉のことを思い出した。

――知っている。この場所を、建物を、僕は知っている。

自分は海神島でうまれたのだという。その同じ日に、竜宮島はすでに沈んでいた。

でも総士はもうわかっている。竜宮島が眠っていたとき、偽りの夢の中で、自分は確かにこの島にいたのだ。目を瞑っていたって歩けるくらい、総士が知っている景色が目の前にあった。まぎれもない現実のものとして。

初めて足を踏んだはずの島は、同時に失った故郷でもあった。懐かしく、そして新しい居場所。この竜宮島に妹の乙姫はいない。父も母も、そしてマリスもいない。けれど、総士が新しく自分の力で得たつながりがこの島にはすでに息づいている。

総士は、今も〈竜宮島〉の皆城総士だった。

(続く)

■いとおしいのはその心

遠見 真矢/皆城 総士

「総士、今日もカレーを作るの?」

「もちろんだ。今日の料理担当は僕だろう? 文句は言わせないからな」

「でも一昨日も、その前もカレーだったよ」

「ふふん、明後日もカレーの予定だ」

「美羽、たまには別のも食べたい」

「君が作ればいいじゃないか」

「総士のごはんの方が美味しいもん!」

日野家の台所は、今日も賑やかな様子だった。二人の子どもが交わすやり取りに、日野家を訪れていた剣司が目を細めながら紅茶を口に運んでいる。

「総士のやつ、相変わらず頑張ってんのか」

「うん、最近はずっとそう」

剣司の向かいで同じく紅茶を飲みながら、真矢は肩をすくめて笑った。

「近藤くんの方は病院はどう? 困ってることとかない?」

真矢の問いかけに剣司はうーんと唸った。

「少しずつって感じだな。今はまだアルヴィスでの仕事がメインだし、なかなか島の診療まで手が回らなくてさ。ま、でも焦ってもしょうがないよな。これからちゃんと体制を整えていくよ。必要なとき、島のみんなが病院を頼れるように」

「うん。近藤くんならみんな安心する」

剣司以外にいないだろうと真矢は思う。だから病院の名前も近藤医院に変えてくれて構わないと真矢は言ったのだ。でも剣司は首を横に振った。剣司が真矢に許可をとったのは、居住部分の数部屋を短期入院用の部屋に変えても構わないかということだった。

「全部が元通りになる必要はないとは思ってる。でも、喫茶楽園があそこにあるみたいに、俺が遠見先生の病院もあのまま残ってほしかったんだ。あそこに遠見医院があることが、島に暮らす、俺たちみんなにとっての安心だったからさ」

剣司は、千鶴が死んでしまったことで自分を責め、悔いているのだろうと真矢はわかっていた。一人も犠牲を出したくないと、そのために医者になった剣司にとって、大人になってからの海神島での日々や島に帰るための選択は、身を切るようなものだったろう。どうしようもなかったのだと言い訳することは容易い。でもそうして逃げることができない。生きている限り、自分たちは傷と罪をずっと抱えていくのだ、これからも。真矢に言えることは一つだけだった。

「きっと、お母さんも喜んでる」

そうだといいなと剣司は笑う。

「絶対そうだよ」

断言した真矢に、剣司はそっか、と目を細めてまた紅茶を啜った。

「咲良も、また道場を再開するって言ってる。零央が師範を手伝うってさ。そうなったら総士も通うんだろ?」

「うん。もうその話を聞いたらしくて今から張りきってる。僕が真壁一騎の記録を破ってやる、だって」

「やっぱりそれか」

「そう、それ」

顔を見合わせ、真矢と剣司はやれやれと笑った。

一騎と甲洋が島を発つ前、喫茶楽園で一度だけ提供された一騎カレーを食べてからというもの、総士が料理本を前に考え込んでいる様子を真矢は何度も目にしていた。真矢が勤務する図書館に置いてある料理本を片っ端から借りて積み上げ、アーカイブでも検索を繰り返している。料理本に貼られた付箋も、検索ワードも、すべてがカレーに関するものだった。

最初はひたすらレシピを調べていたが、実際にカレーを試作するようになるまでそう時間はかからなかった。そうして作るたびに、これじゃない…などと呟いていた。

「絶対にこれなのに、でも違う……なんでだ?」

ある日は三種類のカレーが夕食になった。三色カレーと言いたいところだが、色はほぼ似通っている。あまりの熱心ぶりに、さすがの真矢も「作るなら一種類だけにして」と宣ったレベルだ。これほどまでに真剣になる総士の目的はただ一つだ。

「真壁一騎のカレー、これで再現できてるはずなのに、なんで違うんだ?」

「もーう、夕飯で実験しないで!」

美羽の抗議が茶の間まで響き、剣司がとうとう吹き出した。

「あいつに似てるって思ってたけど、そうやって何度も一騎に挑戦するところ、まるで昔の俺みたいだな」

「うん。あと暉くんにも似てる。一騎先輩には負けませんから、ってよく言ってた」

同意する真矢に、剣司が面白そうな眼差しを寄越す。

「遠見みたいなところもあるぞ。人のことも、自分のことも偽れなくて真っ直ぐだ。目的を見つけたら、どこまでだって矢みたいに飛んでいくよな」

そして、決して的を外すことはないと剣司は笑った。

「そう、かな」

「似てるよ」

芯の強い優しさは衛かもしれない。翔子のひたむきさ、カノンの生真面目さ……去っていった懐かしい仲間たちの面差しが、あの子どもの上に重なっては消えていく。彼らが今の総士を見たら、いったいどんな言葉をかけたことだろう。

「――竜宮島の子だ」

紅茶の中で揺らぐ自分の影に目を落としながら、剣司はそうしみじみと口にした。

■はじめましてを何度でも

皆城 総士/真壁 一騎

真壁一騎が、石をくれた。

総士は、目の前にころりと置かれたものを、じっと食い入るように見つめた。

真壁一騎が春日井甲洋と共に島を出て、あっという間にひと月が経ち、三か月が経ち、そして半年が過ぎた。

あいつは本当に島に帰ってくる気があるのだろうかと総士は疑念を抱いたりしたが、旅先からは欠かさず報告が届けられており――報告者はおおむね甲洋だったが――、島の外の新しい状況が共有されていた。こうして報告をするくらいならたまには直接顔を見せに帰ればいいのにとうっかり美羽に零したのは、今でも自分の失態だったと総士は後悔している。大きな目をぱちぱちと瞬かせた美羽に、「一騎お兄ちゃんにはやく会いたいの?」と返されて「そんなわけがあるか!」と思わず大声で返してしまったのだが、その三日後に、唐突に――そう唐突だ――近々島に戻るという連絡があったと真矢に聞かされた。まるで自分が帰ってこいと願いでもしたかのようなタイミングに、総士は思わずうなり声を上げた。

――僕は、真壁司令や遠見さんが心配だっただけだ!

そんな想いを汲むこともなく、美羽は「良かったね、総士」だの「カレー、教えてもらえるね」などと心から喜ぶ笑顔を浮かべるばかりで、君は何もわかっちゃいないと内心で叫んだ総士だった。

実際、事前に知らされていたより、一週間ほどはやい帰還だった。ただし帰ってきたのは真壁一騎一人で、春日井甲洋は一騎とは別ルートを使い、報告通りの日程で帰還するということだった。

ちょうど学校が終わってアルヴィスに顔を出していた総士は、CDCがマークアレス帰投の通信を受けるのを耳にした。

情報を知るやいなや、思わず地上に繋がる通路に駆け出していた。通用口から空の下に飛び出せば、聞き慣れたファフナーの駆動音に包まれる。眩しいと思った瞬間に、太陽を遮る巨大な影。まっすぐに空を見上げれば、夜明けを思わせる濃紺に眩い橙色を差し色にした機体が、その巨大な翼を広げ、スタビライザーの光の残滓を舞い散らしながら島の上空を旋回しているところだった。

こうして、約七ヶ月ぶりに竜宮島に帰ってきた真壁一騎は、なんと帰還の翌日から喫茶楽園のキッチンに立っていた。

ちらちらと視線を向ける総士も何のその、黒いエプロンを身につけ、まるでずっと島にいたかのような自然さで、大鍋の中をレードルでゆっくりとかき混ぜている。鍋を見つめるその横顔はどこまでも穏やかで、かすかな笑みを浮かべているようにも見える。鍋からは馥郁としたスパイスの香りが立ち上っていて、料理を待ち望む人々の胃袋を鼻孔から刺激した。

喫茶楽園は、開店と同時にすでに満席になっていた。少しは休めばいいのにと口にしつつ、さっそくランチタイムに押しかける竜宮島の住民たちは、いったい遠慮をどこに置いてきたのかと言いたくなるが、それぞれが一騎の帰還を待ち望んでいたことが伝わってくる。この喫茶楽園が竜宮島の人たちが認識する真壁一騎の居場所なのだということも示すようでもあった。

当然ながら、甲洋のまだいない喫茶楽園はてんてこまいだった。もっとも、それを予期した面々により、体制は万全とは言えないまでも、充分に備わっていた。美羽が「わたしたちも手伝う!」と総士の手を引っ掴んで立候補したため、本日は総士もキッチン担当に回っている。反論する隙も与えられず、サラダ担当として先ほどからずっとキャベツとキュウリを刻み続けている有様だ。ちなみに盛りつけは美羽の担当である。なんでも「総士じゃ細かすぎて間に合わないでしょ」ということだった。なんだそれはと思ったが、実際これだけ満員御礼となれば、キュウリとミニトマトの完璧な配置にこだわっている余裕はないわけで、総士はぐっと言いたい気持ちをこらえた。せめてとばかりに、均一の野菜切りを披露している。

ホールは真矢と里奈が回し、これまた駆り出された溝口が、やれやれと文句を言いながらひっきりなしにコーヒーを入れている。俺ァ喫茶店はもう引退だと宣言している溝口のコーヒーまでが久しぶりに飲めるとあっては、注文が止まらないのも致し方なしといったところだった。

前日までにあっという間にこれらの体制を整えたのは、総士の頼もしき師匠たちだ。ケーキはもちろん俺がやります、と引き受けたのは御門零央で、総士はさすが零央さん……と感慨深く呟いたものだった。もっとも総士の呟きより一歩先に、「さっすが零央ちゃん!」の声が大きく響きわたっていたのだが。

一騎たちが島を出てから、カフェタイムだけの営業となった喫茶楽園だったが、二か月ほど前から不定期にランチ営業もやるようになっている。楽園メニューは、〈里奈カレー〉や〈彗オムライス〉などが限定で並ぶなどしていたが、今回に限っては〈一騎カレー〉以外ないだろうと満場一致で決まった。カレーなら鍋で仕込めば当日の手間もそうかからないだろうという判断でもある。とはいえ、一騎カレーは各自の好みにその都度辛さを調節し、付け合わせも添えるという見た目以上の凝りっぷりだった。それをなんでもないことのようにさらりとこなし、一騎は次々とカレーを完成させていく。

総士は、というと無言で野菜を切るのが精いっぱいだった。すぐ隣に真壁一騎がいるというのに、彼が帰還してから実はまだ一度も言葉を交わしていない。別に避けたつもりではなかった。だいたいそんな子供じみたことを今更やる必要はない。なにしろ総士は真壁一騎に勝った人間なのだ。

そんな思いで開店準備の際に当人と顔を合わせたのだが、実際のところ、意気込みは空振りに終わってしまっていた。

思ったより早かったじゃないか、と言いかけ、いやそれだとまるで自分はいつ真壁一騎が戻るのか常に考えていたようではないかと思って飲み込んだ。では代わりに何を言うべきか、口に出そうとしては躊躇うことを繰り返し、結局、

「元気そうだな」

「ああ、総士も」

「……うん」

といういたって無難な、意味のあってないようなやりとりに終わった。そのまま沈黙が落ち、零央のかけ声で開店準備に入る。こちらをじっとり見つめる美羽の視線を感じたが、意地でも見返すことはしなかった。

開店してからもひっきりなしに飛んでくる注文や、一騎への声かけが多く、それ以上の会話をする余裕はまるでない。総士はせめて調理の手順を学んでやるぞ、と決意し、野菜を切る合間にひたすら一騎の手際やカレーの味付けを注視したのだった。

(続く)

■Orsa

――新たな目覚めと願うもの

――わたしという存在

・

・

・

未来へ

見上げれば、そこにある蒼穹

THE BEYOND覚え書き本その2。最終回保管と願望を含む多大な個人の解釈を含みます。